Le paradoxe des psychothérapies : quand 93% des études ne prouvent rien

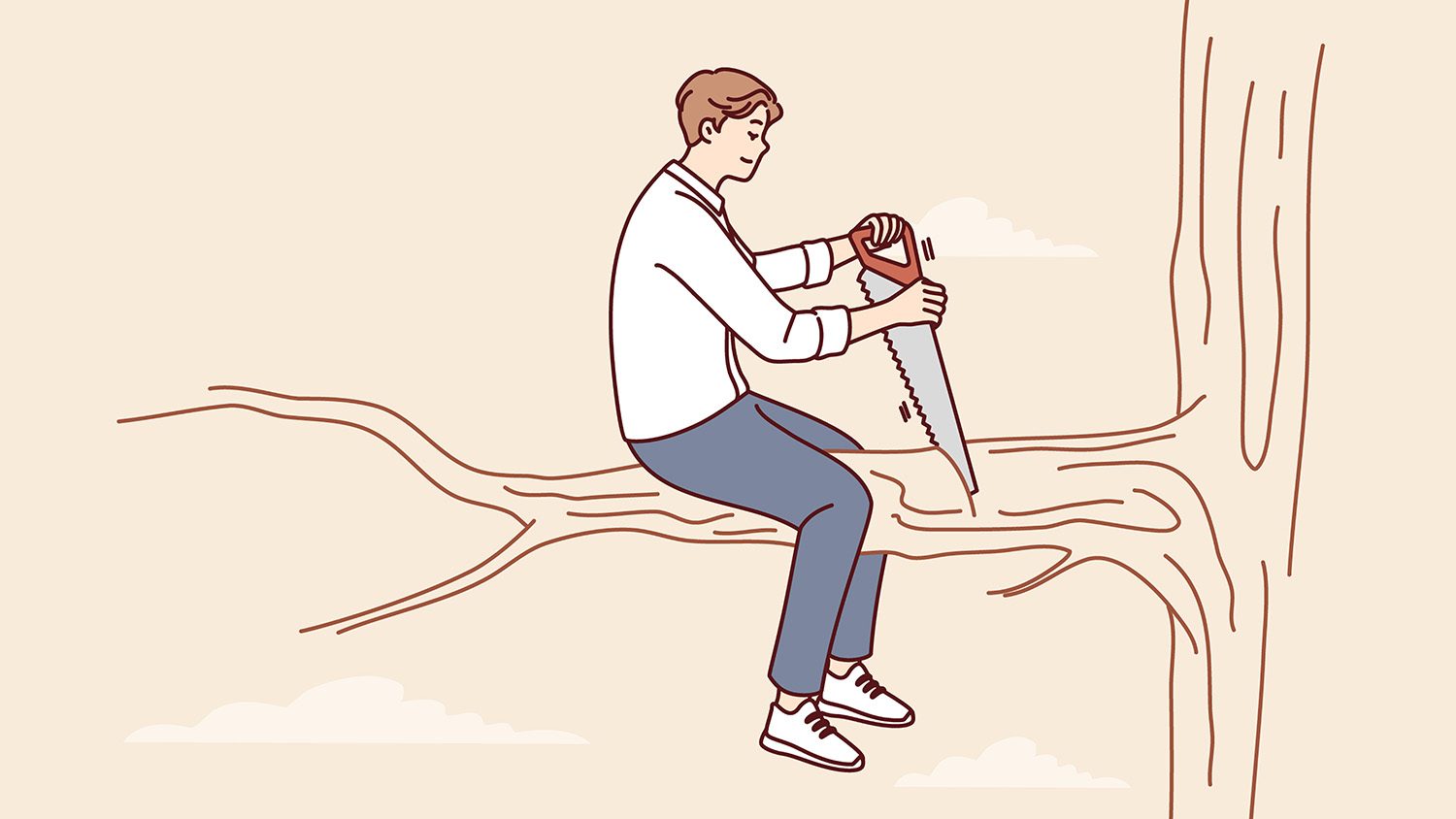

Imaginez qu'on vous annonce que 93% des médicaments vendus en pharmacie n'ont jamais vraiment prouvé leur efficacité. Scandale sanitaire, enquêtes judiciaires, fermetures d'usines pharmaceutiques s'ensuivraient immédiatement. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans le domaine des psychothérapies, et personne ou presque ne s'en émeut.

En 2017, une équipe de chercheurs dirigée par Elena Dragioti a publié une étude qui devrait avoir l'effet d'une tornade dans le milieu de la santé mentale. Après avoir passé au crible 247 méta-analyses synthétisant les données de 5 157 essais contrôlés randomisés de psychothérapies, leur verdict est sans appel : seules 16 méta-analyses, soit 7% du total, fournissent des preuves convaincantes d'efficacité. Les 93% restants ? Un mélange de biais méthodologiques, d'effets surestimés et de résultats non reproductibles.

Cette révélation soulève des questions vertigineuses. Comment des pratiques aussi peu validées scientifiquement peuvent-elles dominer le champ de la santé mentale ? Pourquoi des millions de personnes continuent-elles à payer des sommes considérables pour des traitements dont l'efficacité n'est pas démontrée ? Et surtout, comment la communauté scientifique et professionnelle a-t-elle pu laisser s'installer une telle illusion collective ?

L'enjeu dépasse largement les querelles académiques. Dans un contexte où les troubles psychiques explosent (du moins c'est le discours ambiant... issu des domaines psychothérapeutiques, un autre biais ?) et où les systèmes de santé peinent à répondre à la demande (puisqu'on n'a eu de cesse de fermer les places en psychiatrie...), l'allocation des ressources devient cruciale. Chaque euro, chaque heure investie dans des approches inefficaces est autant de moins pour développer de véritables solutions. Il est temps de regarder en face cette réalité dérangeante : l'empereur des psychothérapies est nu, ou presque. D'ici à ce qu'on affirme enfin sans honte que le terme lui-même est désuet et on pourra enfin avancer un peu. Psychothérapie : thérapie de la psyché... c'est moins vendeur non ? Allez un autre pour la route ! Neuropsychologie : psychologie des neurones... c'est assez absurde non ? Oh encore un ! Neuropsychiatrie : psychiatrie des neurones... Continuez par vous-même c'est assez rigolo.

L'étude qui change tout : anatomie d'une révélation

Pour comprendre l'ampleur du séisme provoqué par l'étude de Dragioti et collaborateurs, il faut d'abord saisir ce qu'est une "umbrella review". Contrairement à une méta-analyse classique qui synthétise des études individuelles, une umbrella review examine des méta-analyses elles-mêmes, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'ensemble des preuves disponibles dans un domaine. C'est, en quelque sorte, la synthèse des synthèses, le niveau le plus élevé de preuve dans la pyramide de l'evidence-based medicine.

L'équipe de Dragioti n'a pas choisi ses critères au hasard. Pour qu'une méta-analyse soit considérée comme fournissant des "preuves convaincantes", elle devait satisfaire à des exigences méthodologiques strictes : absence d'hétérogénéité excessive entre les études, pas d'effets de petites études (ces biais où les études de petite taille rapportent systématiquement des effets plus importants), absence d'excès de résultats significatifs (signe d'un biais de publication), et bien sûr, un effet statistiquement significatif robuste.

Les résultats sont édifiants. Sur les 247 méta-analyses examinées, 199 (environ 80%) rapportaient initialement des résultats statistiquement significatifs en faveur de la psychothérapie. Un observateur naïf pourrait conclure : "Formidable, les psychothérapies marchent dans 80% des cas !" Mais c'est là que l'analyse rigoureuse révèle la supercherie. Une fois appliqués les critères de qualité méthodologique, ce château de cartes s'effondre.

Regardons de plus près ces 247 méta-analyses. 130 d'entre elles présentaient une hétérogénéité importante à très importante – en d'autres termes, les études qu'elles synthétisaient donnaient des résultats tellement disparates qu'on peut douter qu'elles mesurent vraiment la même chose. Imaginez une méta-analyse sur "l'efficacité des voitures" qui mélangerait des études sur des Formule 1, des camions et des trottinettes électriques. L'absurdité saute aux yeux, pourtant c'est exactement ce qui se passe dans de nombreuses méta-analyses psychothérapeutiques.

72 méta-analyses montraient des preuves d'effets de petites études, ce biais pernicieux où les études de moindre qualité gonflent artificiellement les résultats. Ce phénomène n'est pas anodin : il suggère que plus une étude est rigoureuse et de grande taille, moins elle trouve d'effets positifs. C'est l'inverse exact de ce qu'on attendrait si les psychothérapies avaient une efficacité réelle et robuste.

95 méta-analyses présentaient un excès de résultats significatifs, signature classique du biais de publication où seules les études positives voient le jour. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut savoir que dans un domaine de recherche sain, on s'attend à trouver environ 5% de faux positifs dus au hasard. Quand on trouve systématiquement plus de résultats positifs que ce que prédit la théorie statistique, c'est le signe que quelque chose cloche dans la cuisine scientifique.

Au final, seules 16 méta-analyses survivent à ce tamis méthodologique. Sept pour cent. C'est moins que le taux de réussite d'un placebo dans la plupart des conditions. Et encore, ces 16 rescapées concernent principalement la thérapie cognitivo-comportementale (6 méta-analyses), avec quelques miettes pour la méditation, la remédiation cognitive, le counseling et les approches mixtes. Notez l'absence criante de la psychanalyse, de la gestalt, de l'EMDR et de dizaines d'autres approches pourtant largement pratiquées et enseignées.

Le grand écart : entre mythe populaire et réalité scientifique

Le contraste entre ces résultats accablants et la perception publique des psychothérapies est saisissant. Ouvrez n'importe quel magazine de santé, écoutez n'importe quelle émission sur le bien-être, et vous entendrez le même refrain : "Les psychothérapies ont largement fait la preuve de leur efficacité." Cette affirmation, répétée ad nauseam, a acquis le statut de vérité incontestable. Tentez de faire dire à ChatGPT, Claude ou bien Perplexity (nos amis assistants IA) que les psychothérapies sont inefficaces et vous constaterez que l'entraînement de ces IA a amené un biais très fort : celui de la surabondance de sources non étayées par des preuves vérifiables et vérifiées de l'efficacité des psychothérapies. En fait les assistants IA souffrent du même trouble que nous autres Humains : la surabondance d'un discours relayé ad nauseam finit par empêcher la critique raisonnée et raisonnable. C'est là-dessus que plusieurs générations de psychothérapeutes ont fait fortune et qu'on continue de former des psys qui galèreront le diplôme en poche pour vivre de leur métier tout simplement parce qu'entre le nombre de psys qui attendent de vivre de leur profession et le nombre réel de personnes qui accepteront de recourir à des services chers et au résultat non garanti il y a clairement bien plus qu'un abîme !

Cette croyance de l'efficacité démontrée des psychothérapies n'est pas limitée au grand public. Les professionnels eux-mêmes baignent dans cette illusion. Une enquête auprès de psychothérapeutes montre que 90% d'entre eux estiment que leur approche est "très efficace" ou "extrêmement efficace". Quand on leur demande sur quoi ils basent cette conviction, les réponses sont révélatrices : "mon expérience clinique", "les retours de mes patients", "ce que j'ai appris en formation". La littérature scientifique ? Rarement mentionnée, et quand elle l'est, c'est de manière sélective.

Comment expliquer un tel décalage ? Plusieurs mécanismes psychologiques et sociologiques se conjuguent pour maintenir cette illusion collective (je soutiens la thèse que c'est un mythe vivant en fait). D'abord, le biais de confirmation, ce travers humain qui nous pousse à privilégier les informations confirmant nos croyances préexistantes. Les praticiens, investis émotionnellement et financièrement dans leur approche, tendent naturellement à retenir les succès et oublier les échecs. Les patients, ayant investi temps, argent et espoir dans leur thérapie, sont enclins à percevoir des améliorations même illusoires – un phénomène bien documenté sous le nom d'effet placebo psychologique.

Mais le problème va plus loin. Il existe dans la recherche psychothérapeutique un phénomène troublant appelé "allegiance bias" – le biais d'allégeance. Les chercheurs obtiennent systématiquement de meilleurs résultats pour l'approche thérapeutique à laquelle ils sont personnellement attachés. Un psychanalyste trouvera que la psychanalyse fonctionne mieux, un comportementaliste vantera les mérites des TCC. Cette corrélation entre l'orientation théorique du chercheur et ses résultats est si forte qu'elle suffit parfois à expliquer les différences d'efficacité rapportées entre approches. Dit autrement : on n'avait pas attendu cela pour remarquer que les patients de Freud faisaient plutôt des rêves freudiens et ceux de Jung des rêves jungiens.

Une étude particulièrement révélatrice a analysé l'impact de l'allégeance du chercheur sur les résultats. Quand des chercheurs neutres réanalysent les mêmes données que des chercheurs "croyants", les effets positifs fondent comme neige au soleil. Dans certains cas, ils disparaissent complètement. C'est comme si la foi du chercheur dans sa méthode créait magiquement des résultats positifs là où il n'y en a pas.

Le système de publication scientifique amplifie ces distorsions. Les revues académiques, soumises à la pression du "publish or perish", favorisent les résultats positifs et spectaculaires. Une étude montrant qu'une thérapie ne fonctionne pas a peu de chances d'être publiée. Ce biais de publication crée une littérature scientifique trompeuse, où l'absence de preuves négatives est interprétée à tort comme une preuve positive.

L'exemple des antidépresseurs est instructif. Turner et ses collègues ont comparé les études soumises à la FDA américaine avec celles effectivement publiées. Sur 74 études enregistrées, 37 étaient positives et 37 négatives ou douteuses. Sur ces 37 études négatives ou douteuses, 22 n'ont jamais été publiées, 11 ont été publiées en présentant les résultats de manière positive, et seulement environ 4 études négatives ont été publiées de manière transparente. Si un tel biais affecte les médicaments, pourtant soumis à une régulation stricte, imaginez l'ampleur du problème pour les psychothérapies, largement non régulées. Un indice pour vous intéresser et vous fournir matière à une enquête personnelle pour vous détendre : posez-vous la question de la construction du concept de "dépression masquée" et cherchez à quelle époque et dans quel contexte elle est apparue. Ensuite, comme dans toute bonne enquête policière, posez-vous la question du chemin de l'argent. Le résultat de l'enquête est assez surprenant... mais avec un tel concept "dépression masquée" on pouvait s'y attendre... un peu à "l'insu de son plein gré." J'arrête de taquiner... pour l'instant.

L'aspect économique ne peut être ignoré. Le marché des psychothérapies représente des centaines de milliards annuellement. En Suisse, petit pays de 8 millions d'habitants, les consultations privées de psychothérapie généraient déjà 397 millions de francs en 2004. Extrapolez à l'échelle mondiale et vous obtenez un marché colossal. Cette manne financière crée des incitations perverses : universités dépendantes des frais de scolarité des futurs thérapeutes, praticiens dont le gagne-pain dépend de la croyance en l'efficacité de leur approche, industries parallèles (formation initiale et continue, supervision, édition, séminaires...) vivant de cet écosystème.

Les rouages de l'illusion : décryptage des biais méthodologiques

Pour comprendre comment 93% des études peuvent donner l'illusion de prouver quelque chose sans rien prouver du tout, il faut plonger dans les arcanes de la méthodologie de recherche. Les biais qui gangrènent la recherche psychothérapeutique (je vous avoue avoir eu du mal à écrire cette expression tant je n'en ai jamais rencontré ne serait-ce qu'un indice dans le réel) sont multiples et souvent subtils, mais leurs effets cumulés sont dévastateurs.

Commençons par le problème le plus flagrant : les groupes contrôles inadéquats. Dans un essai clinique idéal, on compare le traitement testé à un placebo indiscernable du traitement réel. En psychothérapie, c'est évidemment impossible – on ne peut pas faire semblant de faire une thérapie de manière convaincante. La solution la plus courante ? Comparer la thérapie à une liste d'attente.

Cette méthodologie, utilisée dans 73% des études sur les troubles anxieux, est fondamentalement biaisée. Imaginez qu'on vous dise : "Vous souffrez d'anxiété, mais vous devrez attendre six mois avant de recevoir de l'aide." Que se passe-t-il ? Au mieux, vous stagnez dans votre anxiété. Au pire, le fait d'attendre sans rien faire aggrave votre état – un effet nocebo bien documenté. Pendant ce temps, le groupe en thérapie bénéficie non seulement du traitement mais aussi de l'attention, de l'espoir, du sentiment d'être pris en charge.

Les études le confirment : les essais utilisant des listes d'attente trouvent des effets deux à trois fois plus importants que ceux utilisant des groupes contrôles actifs. Une analyse réseau récente montre que les différences entre types de contrôles (liste d'attente, absence de traitement, placebo psychologique) sont si importantes qu'elles remettent en question la comparabilité des études. C'est comme si on testait l'efficacité d'un médicament contre le rhume en le comparant à laisser les gens dehors sous la pluie.

Certains chercheurs ont tenté de développer des contrôles plus sophistiqués. Les "placebos psychologiques" – des interventions qui ressemblent à une thérapie mais sans les "ingrédients actifs" supposés – semblaient prometteurs. Mais là encore, les problèmes surgissent. Comment créer une interaction thérapeutique "inerte" ? Dès qu'un thérapeute parle avec empathie à un patient, des mécanismes thérapeutiques non spécifiques s'activent. Le placebo parfait en psychothérapie est une chimère. De même que la fameuse et risible "neutralité bienveillante." Ce n'est pas sans me rappeler les "saucisses tièdes mais crues" nécessaires à la conception du Gloubiboulga.

L'aveuglement, pierre angulaire de la recherche clinique, pose un défi insurmontable en psychothérapie. Dans un essai pharmaceutique, ni le patient ni le médecin ne savent qui reçoit le vrai médicament. En psychothérapie, c'est impossible : le thérapeute sait forcément ce qu'il fait, le patient sait qu'il est en thérapie. Cette absence d'aveuglement ouvre la porte à tous les biais imaginables.

Une revue de 63 essais publiés dans des journaux prestigieux révèle l'ampleur du problème : seuls 58.7% rapportent un aveuglement adéquat des évaluateurs – ceux qui mesurent les résultats. Pire, seulement 20.6% discutent les risques liés à cette absence d'aveuglement. C'est comme si on ignorait délibérément un éléphant dans la pièce.

Même quand les évaluateurs sont théoriquement "aveugles", la réalité est plus complexe. Les patients laissent souvent échapper des indices sur leur traitement. Un patient en thérapie cognitive mentionnera ses "exercices de pensée", un autre en psychanalyse parlera de ses "rêves analysés". L'évaluateur averti devine rapidement qui a reçu quoi, compromettant l'objectivité de l'évaluation.

Les "effets de petites études" constituent un autre fléau méthodologique. Ce phénomène, où les études de petite taille rapportent systématiquement des effets plus importants, peut s'expliquer de plusieurs façons. Les petites études sont souvent de moindre qualité méthodologique. Elles peuvent sélectionner des populations particulièrement réceptives au traitement. Surtout, elles ont plus de chances d'être publiées si elles trouvent des effets spectaculaires – un biais de publication inversé.

L'analyse des funnel plots – ces graphiques qui révèlent les biais de publication – montre des asymétries flagrantes dans la littérature psychothérapeutique. Dans un domaine sans biais, ces graphiques devraient former un entonnoir symétrique. En psychothérapie, ils ressemblent plutôt à des entonnoirs tordus, avec un manque criant d'études négatives de petite taille. Où sont passées ces études ? Dans les tiroirs des chercheurs, découragés par les refus de publication.

L'hétérogénéité excessive entre études révèle un problème plus fondamental : mesure-t-on vraiment la même chose ? Quand une méta-analyse sur la "thérapie cognitivo-comportementale pour la dépression" mélange des études utilisant des protocoles différents, des durées variables, des populations disparates, des mesures distinctes, que signifie vraiment la "taille d'effet moyenne" calculée ? C'est comme calculer la température moyenne des patients d'un hôpital en mélangeant ceux qui ont de la fièvre et ceux qui sont en hypothermie.

Cette hétérogénéité n'est pas qu'un problème statistique abstrait. Elle reflète l'absence de standardisation dans le domaine. Contrairement aux médicaments, où la molécule et la dose sont précisément définies, les psychothérapies sont des interventions complexes et variables. Deux thérapeutes "cognitivo-comportementaux" peuvent pratiquer de manière radicalement différente. Cette variabilité rend illusoire toute tentative de synthèse quantitative rigoureuse. Freud le signalait déjà quand on le pressait d'écrire un ouvrage sur la technique psychanalytique, il répondait que cette technique dépend tellement de la personnalité du thérapeute que c'est impossible d'en faire une méthodologie générale. On appréciera ceci de celui qui généralisait beaucoup trop à partir de trop peu de cas, assez régulièrement d'un seul cas. La remarque est issue du Journal clinique de Ferenczi (en fait son journal intime).

La qualité en berne : quand les méta-analyses elles-mêmes sont défaillantes

L'application des critères AMSTAR-2, outil d'évaluation de la qualité des revues systématiques, révèle un tableau accablant. Prenons l'exemple de la thérapie par la danse : 71.43% des méta-analyses obtiennent un score "Modéré" ou inférieur selon les critères actualisés, alors qu'elles étaient jugées de "haute qualité" selon les anciens critères. Cette inflation des évaluations qualitatives masque des défaillances méthodologiques profondes. N'en déplaise aux fans de tarentelle.

Les problèmes récurrents incluent : absence de protocole pré-enregistré (permettant de modifier les analyses selon les résultats), recherche bibliographique incomplète (cherry-picking des études favorables), évaluation inadéquate du risque de biais, analyses statistiques inappropriées, absence de prise en compte de l'hétérogénéité. Chaque défaillance, prise isolément, pourrait sembler mineure. Leur accumulation produit une littérature scientifique où le signal se perd dans le bruit.

Un exemple frappant concerne l'évaluation du biais de publication. La plupart des méta-analyses utilisent des tests statistiques (funnel plot, test d'Egger) notoirement peu puissants pour détecter ce biais. Quand elles le détectent, elles minimisent souvent son impact. C'est comme utiliser un thermomètre cassé et conclure qu'il n'y a pas de fièvre parce qu'il n'indique rien.

Le problème du pré-enregistrement mérite une attention particulière. Dans la recherche médicale moderne, les essais cliniques doivent être enregistrés avant leur début, spécifiant exactement ce qui sera mesuré et comment. Cette pratique, qui prévient la manipulation post-hoc des résultats, reste l'exception en psychothérapie. Les chercheurs peuvent ainsi "torturer les données jusqu'à ce qu'elles avouent", multipliant les analyses jusqu'à trouver quelque chose de significatif. À l'époque des études barbares sur le comportement des rats de laboratoire dans les labyrinthes pour trouver leur nourriture après avoir été affamés, on imaginait de semer des chocs électriques sur les parcours vers la nourriture, vers les endroits sans nourriture, etc. L'un des résultats fameux et enseignés en faculté (j'y ai eu droit) indiquait que le rat après beaucoup de chocs électriques sur un chemin finissait par toujours choisir le chemin vers la nourriture. J'avais posé la question suivante au professeur qui nous enseignait : "pourquoi les rats ne montrent-ils pas un comportement de terreur, les paralysant sur place ?" Réponse de l'enseignant : "oui mais on les pousse pour qu'ils avancent, et alors ils prennent la direction de la nourriture." Ce merveilleux scientifique (neurobiologiste) ne s'apercevait même pas que la vraie réponse chez les rats de laboratoire à l'exposition à des chocs électriques dans un labyrinthe dissimulant de la nourriture c'est l'atterrement au sens propre du terme : une telle terreur qu'elle paralyse tout mouvement et laisse ces rongeurs sur place incapables de se mouvoir ! Comme biais c'est assez évident, alors mesdames et messieurs les chercheurs, combien de biais de ce type dans vos études ?

Recalibrer nos attentes : que nous disent vraiment les preuves ?

Quand on applique des standards méthodologiques rigoureux, que reste-t-il de l'efficacité des psychothérapies ? Les données les plus récentes, notamment l'umbrella review de Cuijpers et al. (2020) portant sur 102 méta-analyses, 3 782 essais contrôlés et 650 514 patients, offrent une image plus nuancée mais guère plus encourageante.

La taille d'effet moyenne des psychothérapies, tous troubles confondus, s'établit à 0.34-0.35 – un effet "petit à modéré" selon les conventions statistiques de Cohen. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est moins que l'effet de prendre de l'aspirine pour prévenir les crises cardiaques (0.4), et à peine plus que l'effet placebo typique dans les essais cliniques (0.3).

Mais même cette modeste taille d'effet pourrait être surestimée. Quand on ne considère que les études de haute qualité méthodologique, l'effet tombe souvent en dessous de 0.3, seuil conventionnel de l'effet "petit". Pour certaines conditions et certaines approches, l'effet devient statistiquement indistinguable de zéro. J'ai vérifié et vérifié encore ceci avant de l'écrire tant cela m'a semblé extrême, malheureusement non.

Certains troubles répondent mieux que d'autres. Les psychothérapies montrent des effets moyens à importants pour le trouble de stress post-traumatique (0.54) et le trouble de personnalité borderline (0.57). Mais pour la majorité des conditions – dépression, anxiété généralisée, phobies – les effets restent modestes et souvent non distinguables du placebo quand les études sont bien conduites.

Plus troublant encore, ces effets modestes semblent représenter un plafond indépassable. Malgré des décennies de recherche, des milliers d'études, des innovations théoriques constantes, les tailles d'effet n'augmentent pas. C'est comme si on avait atteint les limites de ce que peut accomplir la conversation thérapeutique, quelle que soit sa forme.

Cette stagnation contraste avec d'autres domaines médicaux où les progrès sont tangibles. Les taux de survie au cancer ont doublé en 50 ans. La mortalité cardiovasculaire a chuté de 70%. En psychothérapie ? Les mêmes effets modestes, décennie après décennie. Cette absence de progrès suggère soit que nous avons atteint les limites du possible, soit que nous nous trompons fondamentalement d'approche.

Cette stagnation suggère une hypothèse dérangeante : et si les facteurs spécifiques des différentes approches thérapeutiques n'avaient qu'une importance marginale ? Et si l'essentiel de l'effet provenait de facteurs non spécifiques – l'attention bienveillante, l'espoir suscité, le cadre ritualisé, l'effet placebo ? Cette hypothèse, connue sous le nom de "verdict du Dodo" (toutes les thérapies se valent), gagne en crédibilité à mesure que s'accumulent les données.

Les implications vertigineuses d'une remise en question nécessaire

Face à ces constats, les implications pratiques sont considérables. D'abord pour les patients, qui méritent une information honnête sur les limites des traitements qu'on leur propose. Le consentement éclairé, principe éthique fondamental, exige de présenter les preuves telles qu'elles sont, non telles qu'on voudrait qu'elles soient.

Imaginez un oncologue disant à son patient : "Je vais vous traiter avec une méthode dont 93% des études n'ont pas démontré l'efficacité de manière convaincante." Impensable. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe chaque jour dans des milliers de cabinets de psychothérapie, sans que personne ne s'en offusque.

Pour les praticiens, c'est une remise en question douloureuse mais nécessaire. Comment continuer à pratiquer quand on sait que 93% des approches n'ont pas de validation scientifique solide ? Certains choisiront le déni, s'accrochant aux quelques études positives en ignorant le tableau d'ensemble. D'autres, plus courageux, devront repenser leur pratique, peut-être en se concentrant sur les facteurs relationnels plutôt que sur les techniques spécifiques. En clair on observe surtout une attaque systématique organisée pour discréditer toute publication faisant état de cela (la mienne ne fera certainement pas exception), jamais avec des arguments vérifiables et vérifiés, quasiment exclusivement avec des attaques ad hominem. C'est ce qui est rassurant en fait, quand les attaques sont telles alors c'est qu'on tient quelque chose de très proche de la vérité dans ce qu'on a publié.

Les formateurs et universités font face à un dilemme éthique majeur. Peut-on continuer à enseigner des approches non validées ? (indice de réponse : regardez le nombre de places ouvertes à l'inscription dans les facultés de psychologie) À faire payer des fortunes pour des formations dans des méthodes dont l'efficacité n'est pas démontrée ? La pression économique – ces formations sont souvent très lucratives – entre en conflit direct avec l'intégrité scientifique. Ne vous trompez pas, je ne prône pas la gratuité ou le très faible coût, je constate simplement qu'une psychanalyse c'est des milliers d'euros pendant des années pour une guérison qui n'est pas visée (J. Lacan) ou visée contre l'avis même de Freud qui indiquait que la psychanalyse c'est du bricolage en attendant une vraie réponse de la chimie (vous en doutez ? Lisez le paragraphe suivant !), c'est-à-dire des médicaments, qu'une TCC de désensibilisation phobique sans aucun résultat garanti c'est un contrat initial de 25 séances coûtant de 50 à 100€ la séance selon les praticiens. Je ne cite que les deux ennemis légendaires dans les psychothérapies car ce sont deux cas d'école, mais le résultat est le même, un coût très élevé pour un objectif non défini d'un côté, très défini mais non garanti de l'autre. Si on présente cela réellement et honnêtement aux patients, combien signeront ?

Pour revenir à la psychanalyse qui a comme vertu d'avoir toujours réfléchi à sa pratique, Freud, dès ses premiers écrits et tout au long de sa carrière, exprime une claire lucidité sur le caractère provisoire et transitoire de la psychanalyse face aux progrès futurs de la biologie et de la chimie. Déjà dans le Projet pour une psychologie scientifique (1895), il imagine une future représentation des processus psychiques « comme des états quantitativement déterminés de particules matérielles spécifiables ». Dans Pour introduire le narcissisme (1914), il note : « Nous devons nous rappeler que toutes nos idées provisoires en psychologie seront vraisemblablement un jour basées sur un substrat organique. Cela rend probable que ce sont des substances spéciales et des processus chimiques qui accomplissent les opérations de la sexualité ». Dans Au-delà du principe de plaisir (1920), il annonce : « Les déficiences de notre description disparaîtraient probablement si nous étions déjà en position de remplacer les termes psychologiques par des termes physiologiques ou chimiques... Nous pouvons nous attendre à ce que la physiologie et la chimie nous donnent des informations qui pourraient balayer toute notre structure artificielle d'hypothèses ». Enfin, dans Moïse et le monothéisme (1939), sa dernière oeuvre, Freud précise sa pensée en déclarant : « Notre conception du psychique est, comme je l'ai avoué depuis longtemps, une construction provisoire, une sorte de "bricolage", jusqu'à ce que la recherche biologique soit en état de procurer le substrat organique auquel elle aspire ; il n'y a pas d'autre moyen, jusqu'à ce moment, que l'aide de constructions telles que la nôtre ». Ces textes démontrent sans ambiguïté que Freud considérait la psychanalyse comme un ensemble d'hypothèses pragmatiques, vouées à évoluer ou disparaître avec les avancées de la chimie et de la biologie. Que dire de toutes les psychothérapies pratiquant via l'entretien clinique, comme la psychanalyse ? En est-on encore après ces remarques de Freud dans l'optique de pratiques révolutionnaires justifiant les investissements ? Sérieusement ?

Prenons encore un autre exemple concret, celui d'une formation en EMDR, thérapie à la mode pour le trauma. Le coût : plusieurs milliers d'euros. La durée : quelques week-ends. Les preuves d'efficacité spécifique des mouvements oculaires ? Quasi-inexistantes quand on contrôle pour les facteurs non spécifiques. On peut aussi ajouter que ce qu'avançait comme principe de base de l'efficacité de l'EMDR par sa fondatrice (F. Shapiro) s'avère en fait devoir être évité (donc plus de base... ça me rappelle l'histoire du canif qui se transmet de père en fils depuis des générations et qui est toujours le canif de l'aïeul, malgré trois changements de lame et cinq de manche). Pourtant, des milliers de praticiens continuent à se former, convaincus d'acquérir une technique révolutionnaire. On en est à pratiquer des rythmes désynchronisés pour les patients, comme à l'ancienne, taper un rythme d'une main et un autre rythme désynchronisé de l'autre main, technique de base... dans les sectes. Ça ne date pas d'hier, et pour ceux qui n'hésiteront pas à m'accuser de dire que l'EMDR est une secte, je ne peux que vous dire... relisez mon article : je dis que les pratiques en sectes remontent à des millénaires, pas que l'EMDR est une secte ! Par contre des millénaires pour s'apercevoir que la désynchronisation rythmique produit des effets de docilité... ce n'est clairement pas nouveau. Ça me rappelle aussi quelque chose ça... quand Alfred Hoche, psychiatre allemand, en 1908 disait de Freud et la psychanalyse : « Il est certain qu’il y a du nouveau et du bon dans la doctrine freudienne de la psychanalyse. … Malheureusement, le bon n’est pas neuf et le neuf n’est pas bon. » Je sais je taquine (vous aurez remarqué la mise en page). Pour les systèmes de santé et les assurances, ces données appellent une révision drastique des politiques de remboursement. Pourquoi rembourser des traitements non validés quand les ressources sont limitées ? L'argument habituel – "les patients en sont satisfaits" – ne tient pas : on peut être satisfait d'un placebo, cela n'en fait pas un traitement efficace. En France on a choisi de rembourser quelques séances chez un psy à condition qu'elles soient prescrites par un médecin. Donc on a certainement pensé qu'une dépression résistante allait céder en 7 puis 9 puis X séances. Trêve de plaisanterie, c'est bien parce que le corps médical ne parvient pas à soigner certaines affections dites "psy" qu'on envoie chez un psy. Ce n'est pas qu'on pense que ce sera efficace, c'est simplement parce qu'on n'a rien d'autre et qu'on ne peut pas, politiquement, tenir le discours du "je ne peux rien pour vous."

Certains pays commencent à réagir. L'Angleterre, pionnière de l'evidence-based medicine, a drastiquement réduit le nombre d'approches psychothérapeutiques remboursées, se concentrant sur celles ayant les preuves les plus solides. Résultat ? Des économies substantielles sans détérioration des "outcomes" cliniques. Un modèle à suivre ? À condition qu'on examine les preuves dites solides.

La recherche elle-même doit se réinventer. Continuer à produire des études biaisées qui alimentent des méta-analyses défaillantes n'a aucun sens (sauf pour se faire connaître, répondre à la nécessité de publication pour garder son statut d'enseignant-chercheur, promouvoir son mouvement...). Il faut repenser les méthodologies, développer des groupes contrôles plus appropriés, améliorer la transparence, lutter contre les biais de publication. Certains suggèrent même un moratoire sur les nouvelles études jusqu'à ce qu'on ait fait le ménage dans l'existant. Vu qu'on continue en psychanalyse de parler de la première topique freudienne alors que Freud lui-même a écrit qu'elle était incomplète (c'est une des raisons basiques de l'existence de la seconde topique) et ne rendait pas compte de certains cas (la névrose obsessionnelle et le retour du refoulé par exemple), qu'on continue de présenter les TCC comme efficaces contre les phobies, je crains qu'on ne parvienne jamais à éradiquer les mythologies vivantes dont l'Être humain se nourrit quotidiennement et apparemment nécessairement.

Vers une refondation épistémologique

Cette crise de crédibilité pourrait être salutaire si elle conduit à une refondation épistémologique de la recherche psychothérapeutique (encore faudrait-il qu'elle existe réellement, j'ose affirmer que ce n'est pas le cas). Plusieurs pistes méritent exploration.

D'abord, l'abandon du modèle médical classique "un trouble, un traitement". La complexité de la souffrance psychique ne se laisse pas réduire à des catégories diagnostiques artificielles (DSM dehors !). Les approches transdiagnostiques, centrées sur les processus plutôt que sur les syndromes, offrent des perspectives plus prometteuses.

Ensuite, la reconnaissance que les facteurs relationnels et contextuels pourraient être plus importants que les techniques spécifiques. Si c'est le cas, la formation devrait privilégier le développement de qualités humaines – empathie, authenticité, capacité d'écoute – plutôt que l'apprentissage de protocoles (soyons clair, les formations universitaires dispensent rarement cela, laissant au privé tout loisir de vendre leurs thérapies pour voir comment ça fonctionne et leurs formations pour continuer d'être de bons thérapeutes). Ceci contre l'évidence claire et nette qu'en psychologie personne n'y connaît grand chose ! Lacan le rappelait dans un de ses premiers séminaires, il y a plus de 70 ans. C'est toujours d'actualité.

La transparence radicale s'impose comme impératif éthique. Pré-enregistrement obligatoire des études, publication systématique des résultats négatifs, accès libre aux données brutes (je ne sais pas pour vous, mais me concernant je n'ai jamais pu avoir accès à aucune donnée brute non travaillée dans les protocoles des expériences), évaluation par des pairs véritablement indépendants (là on rêve, des pairs indépendants hahaha, mais bon puisqu'on a réussi à rendre sérieux le concept de Neutralité bienveillante et à encenser son autrice...). Les technologies modernes rendent possible cette transparence ; seule manque la volonté politique de l'imposer.

L'humilité épistémologique devient vertu cardinale. Reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose sur ce qui aide vraiment les gens en souffrance psychique. Accepter que nos théories élaborées pourraient n'être que des rationalisations post-hoc d'effets non spécifiques. S'ouvrir à l'idée que d'autres approches – exercice physique, méditation, soutien communautaire – pourraient être aussi efficaces que nos psychothérapies sophistiquées. La liste des bonnes intentions... où est le tiroir, heu je veux dire la poubelle ? Je sais je taquine encore.

Une piste prometteuse émerge de la recherche sur les facteurs communs. Si toutes les thérapies se valent à peu près, c'est peut-être parce qu'elles partagent des ingrédients actifs non spécifiques : une relation de confiance, un cadre structuré, des explications plausibles, des rituels de changement. Plutôt que de multiplier les écoles thérapeutiques, pourquoi ne pas se concentrer sur l'optimisation de ces facteurs communs ? L'argent et le fait qu'on veut l'attirer chez soi et pas chez les autres semble une réponse assez vraie, je veux dire honnête. Ajoutons que le temps pour les affections de l'âme est indispensable, le passé n'ayant qu'une seule vertu, celle d'être passé. Ce temps qui passe, comment l'évalue-t-on dans l'efficacité des psychothérapies ?

L'éléphant dans la pièce : et si on parlait d'argent ?

Impossible d'éviter plus longtemps la question économique, nous l'avons déjà abordée mais cette considération sur l'aspect très lucratif espéré est omniprésente, en fait dès les études universitaires ou les formations plus ou moins (souvent pas) reconnues. Le paradoxe des psychothérapies inefficaces mais omniprésentes ne peut se comprendre sans examiner les flux financiers qui irriguent le système.

Un psychothérapeute en pratique privée facture entre 60 et 150 euros la séance (on en trouve à moins cher tant l'écart entre nombre de patients et nombre de thérapeutes est grand). À raison de 20 patients par semaine, 45 semaines par an, le chiffre d'affaires annuel oscille entre 54 000 et 135 000 euros. Pas mal pour une pratique dont l'efficacité n'est pas démontrée. Multipliez par les dizaines de milliers de praticiens, et vous obtenez un marché de plusieurs milliards.

Par contre ne vous y trompez pas, la formation d'un nombre beaucoup trop important de psychothérapeutes de tous horizons théoriques entraîne le résultat exactement inverse : très peu de cabinets sont rentables car il y a beaucoup trop de praticiens sur le marché. Évidemment cela amène toutes les publications inutiles partout pour que chaque praticien se fasse connaître et attire à lui la clientèle potentielle. Cela a pour effet ce discours envahissant, effrayant et absurde sur le besoin que tout le monde est censé avoir de devoir aller en psychothérapie ou consulter un psychologue ou un psy quelque chose. Pire, le discours intrusif et omniprésent sur la santé mentale produit l'effet inverse : l'effroi et des dysfonctionnements mentaux.

Qui ne se soupçonne pas HPI quand il échoue à l'école, qui ne se sent pas bipolaire quand il éprouve parfois un sentiment contraire envers une même personne, qui ne s'affiche pas dépressif à cause de son job, puis en burnout, qui n'a pas une phobie invalidante, qui ne se revendique pas devoir être assisté quand la charge est insupportable,... Oui tous ces discours absurdes, anxiogènes, faux voire mensongers finissent par impacter les représentations sociales et nos comportements en société. Vous doutez ? Allez faire un tour sur les groupes "Psy" sur les réseaux sociaux ! Vous en trouvez même qui vendent des méthodes pour faire venir des clients et remplir son agenda de consultation... pour quelques milliers d'euros résultat non garanti !

Les instituts de formation privés ne sont pas en reste. Une formation complète en psychanalyse ? Comptez 30 000 à 50 000 euros sur plusieurs années. En gestalt ? 15 000 à 25 000 euros. En EMDR ? 3 000 à 5 000 euros pour le cursus de base, plus les spécialisations. Ces instituts privés, souvent dirigés par des "maîtres" charismatiques, prospèrent sur la crédulité et l'espoir. Le discours est simple : pour les patients ne vous risquez pas à pratiquer la méthode sans la formation ce serait prendre un risque dangereux pour vos patients. Il faut être un psychothérapeute solide, avec une solide expérience, bla-bla-bla. Demandez-vous donc où ces formateurs ont acquis leur super expérience et comment ? Combien de patients ils ont guéri, non là je vais trop loin... je taquine trop.

Les universités publiques, censées être garantes de la rigueur scientifique, ne sont pas immunisées. Face aux restrictions budgétaires, elles ont découvert la poule aux œufs d'or : les masters professionnalisants en psychothérapie. Frais d'inscription élevés, coûts réduits (pas de laboratoires coûteux), stages non rémunérés (ou si peu...) qui fournissent de la main-d'œuvre gratuite ou quasi-gratuite. Une équation gagnante, sauf pour la science.

Cette économie crée un système auto-entretenu. Les praticiens ont intérêt à croire en l'efficacité de leur méthode – leur gagne-pain en dépend.Les formateurs ont intérêt à vendre du rêve – leurs revenus en dépendent. Les universités ont intérêt à ne pas trop questionner – leur budget en dépend. Et le patient dans tout ça ? Il paie, dans tous les sens du terme.

Au-delà du paradoxe : reconstruire sur des bases solides

Le paradoxe des psychothérapies – omniprésentes malgré l'absence de preuves solides d'efficacité – révèle les failles profondes de notre approche de la santé mentale. L'étude de Dragioti et ses 93% d'échec méthodologique ne constitue pas une anomalie mais le symptôme d'un mal systémique.

Ce constat n'appelle pas à jeter le bébé avec l'eau du bain. Certaines personnes bénéficient indéniablement de la psychothérapie, ne serait-ce que par les effets non spécifiques (j'ai tendance à penser uniquement par les effets non spécifiques). L'erreur serait de confondre ces bénéfices avec une validation des théories et techniques spécifiques des différentes approches.

La voie des psychothérapies exige cependant courage et lucidité. Courage de regarder en face l'échec d'un demi-siècle de recherche biaisée. Lucidité pour distinguer ce qui relève de la science de ce qui tient du mythe professionnel. Les enjeux dépassent les querelles de chapelles : il s'agit de la crédibilité même de toute approche rationnelle de la souffrance psychique.

Peut-être découvrirons-nous que l'essentiel se joue ailleurs que dans les techniques thérapeutiques : dans la qualité de la relation humaine. Nous sommes de plus en plus à le penser et cela se rencontre de plus en plus sur les réseaux sociaux dans les discussions professionnelles mais étrangement essentiellement hors de France. Dans le sentiment d'être entendu et compris. Dans l'espoir retrouvé. Dans la mobilisation des ressources propres de la personne. Ces facteurs "non spécifiques" pourraient bien être les vrais ingrédients actifs, masqués par des décennies de théorisation superflue. Peut-être pourrait-on aussi s'apercevoir qu'il y a un écart très significatif entre le nombre de patients adressés en psy et ceux qui y viennent spontanément sans recommandation externe (proches, médecin, famille, ami, connaissances...), on n'en parle quasiment pas mais c'est le biais de base pourtant !

À titre personnel, après des décennies dans le domaine, je n'ai jamais constaté une quelconque efficacité dans l'application des "recettes" d'une théorie. Lorsque j'ai constaté une efficacité dans une approche, à chaque fois c'est la relation avec le patient qui a montré un effet thérapeutique, jamais l'application d'un "background" théorique. Nous sommes de plus en plus nombreux à oser dire et écrire cela, pourtant on continue d'amener les jeunes en formation (qu'elles soient universitaires ou d'écoles privées) avec aucune preuve d'efficacité et surtout un marché du travail très encombré, pour ne pas dire bouché. N'oublions pas non plus l'intelligence des patients qui eux aussi constatent ce que nous décrivons dans cet article.

L'avenir pourrait résider dans une approche radicalement différente. Plutôt que de multiplier les écoles thérapeutiques aux prétentions grandioses, pourquoi ne pas développer des interventions modestes mais honnêtes ? Des espaces d'écoute sans prétention curative. Des groupes de soutien mutuel. Des programmes communautaires. Des approches qui reconnaissent leurs limites tout en offrant ce qu'elles peuvent vraiment apporter : une présence humaine dans la détresse. Indice de réponse : l'absence de grande manne d'argent espérée dans ces cas de figures ?

Cette série d'articles continuera d'explorer les failles de l'édifice psychothérapeutique. Non par nihilisme destructeur, mais par exigence de vérité. Car c'est seulement sur la reconnaissance lucide de nos limites que peut se construire une approche véritablement scientifique et humaine de la souffrance psychique. Et que le métier pourra espérer de continuer à exister.

Le paradoxe des 93% n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les articles suivants plongeront plus profond, explorant les mécanismes qui maintiennent l'illusion, les intérêts qui la perpétuent, et les alternatives qui pourraient émerger de ses ruines. La route sera longue, inconfortable, mais nécessaire. Car au bout du chemin se trouve peut-être une pratique plus humble, plus honnête, et paradoxalement plus efficace. Mais l'annonce d'une baisse de lucrativité n'amènera-t-elle pas les professionnels installés à tenter d'empêcher cela ? Il suffit de regarder les diverses interventions des psychanalystes en France concernant tout ce qui touche ou a touché à leur rémunération depuis plus de 40 ans. Les tribunes publiées contre telle ou telle tentative de régulation. Que dire également du retour épisodique tel un marronnier des états de conscience modifiée comme processus thérapeutique (hypnose, transe et autres) ?

L'histoire des sciences est jalonnée de moments où des certitudes s'effondrent. La terre n'est pas plate. Le soleil ne tourne pas autour de la terre. Les saignées ne guérissent pas. Chaque fois, la résistance est féroce, les intérêts établis se défendent, mais la vérité finit par s'imposer. Eysenck dès 1952 fut le premier à établir la critique scientifique de l'efficacité des psychothérapies, j'en parle dans mon article sur l'héritage d'Eysenck. Le moment est peut-être venu pour la psychothérapie de connaître sa révolution copernicienne. Non pas pour détruire, mais pour construire sur des bases plus solides. Il ne s'agit pas d'abandonner ceux qui souffrent, il s'agit de leur proposer mieux que des illusions coûteuses.

Le paradoxe des psychothérapies nous confronte à une question fondamentale : préférons-nous des illusions réconfortantes ou des vérités dérangeantes ? La réponse déterminera l'avenir de la santé mentale pour les décennies à venir. N'oublions pas non plus que le principal outil pour la plupart des psychothérapies c'est la parole. Je me souviens lors de ma première lecture d'Introduction à la psychanalyse de Freud avoir conclu en fin de lecture : "si tout ceci est vrai alors la parole a des pouvoirs magiques." 40 ans plus tard force est de constater que ma boutade s'est confirmée et que la parole n'est pas magique, tout simplement peut-être parce que la vraie magie n'existe pas. On n'a aucun cas de guérison attesté après plus d'un siècle de "Talking cure" ou autre du même genre, c'est peut-être un indice fort non ?

Bibliographie

Barth, J., Munder, T., Gerger, H., Nüesch, E., Trelle, S., Znoj, H., ... & Cuijpers, P. (2013). Comparative efficacy of seven psychotherapeutic interventions for patients with depression: A network meta-analysis. PLoS Medicine, 10(5), e1001454.

Cristea, I. A. (2018). The waiting list is an inadequate benchmark for estimating the effectiveness of psychotherapy for depression. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 28(3), 278-279.

Cuijpers, P., Karyotaki, E., Eckshtain, D., Ng, M. Y., Corteselli, K. A., Noma, H., ... & Weisz, J. R. (2020). The efficacy of psychotherapies and pharmacotherapies for mental disorders in adults: An umbrella review and meta-analytic evaluation of recent meta-analyses. World Psychiatry, 21(1), 133-145.

Dragioti, E., Karathanos, V., Gerdle, B., & Evangelou, E. (2017). Does psychotherapy work? An umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials. Acta Psychiatrica Scandinavica, 136(3), 236-246.

Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy, 55(4), 316-340.

Furukawa, T. A., Weitz, E. S., Tanaka, S., Hollon, S. D., Hofmann, S. G., Andersson, G., ... & Cuijpers, P. (2017). Initial severity of depression and efficacy of cognitive–behavioural therapy: Individual-participant data meta-analysis of pill-placebo-controlled trials. British Journal of Psychiatry, 210(3), 190-196.

Munder, T., Flückiger, C., Leichsenring, F., Abbass, A. A., Hilsenroth, M. J., Luyten, P., ... & Wampold, B. E. (2019). Is psychotherapy effective? A re-analysis of treatments for depression. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 28(3), 268-274.

Shea, B. J., Reeves, B. C., Wells, G., Thuku, M., Hamel, C., Moran, J., ... & Henry, D. A. (2017). AMSTAR 2: A critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions. BMJ, 358, j4008.

Turner, E. H., Matthews, A. M., Linardatos, E., Tell, R. A., & Rosenthal, R. (2008). Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. New England Journal of Medicine, 358(3), 252-260.