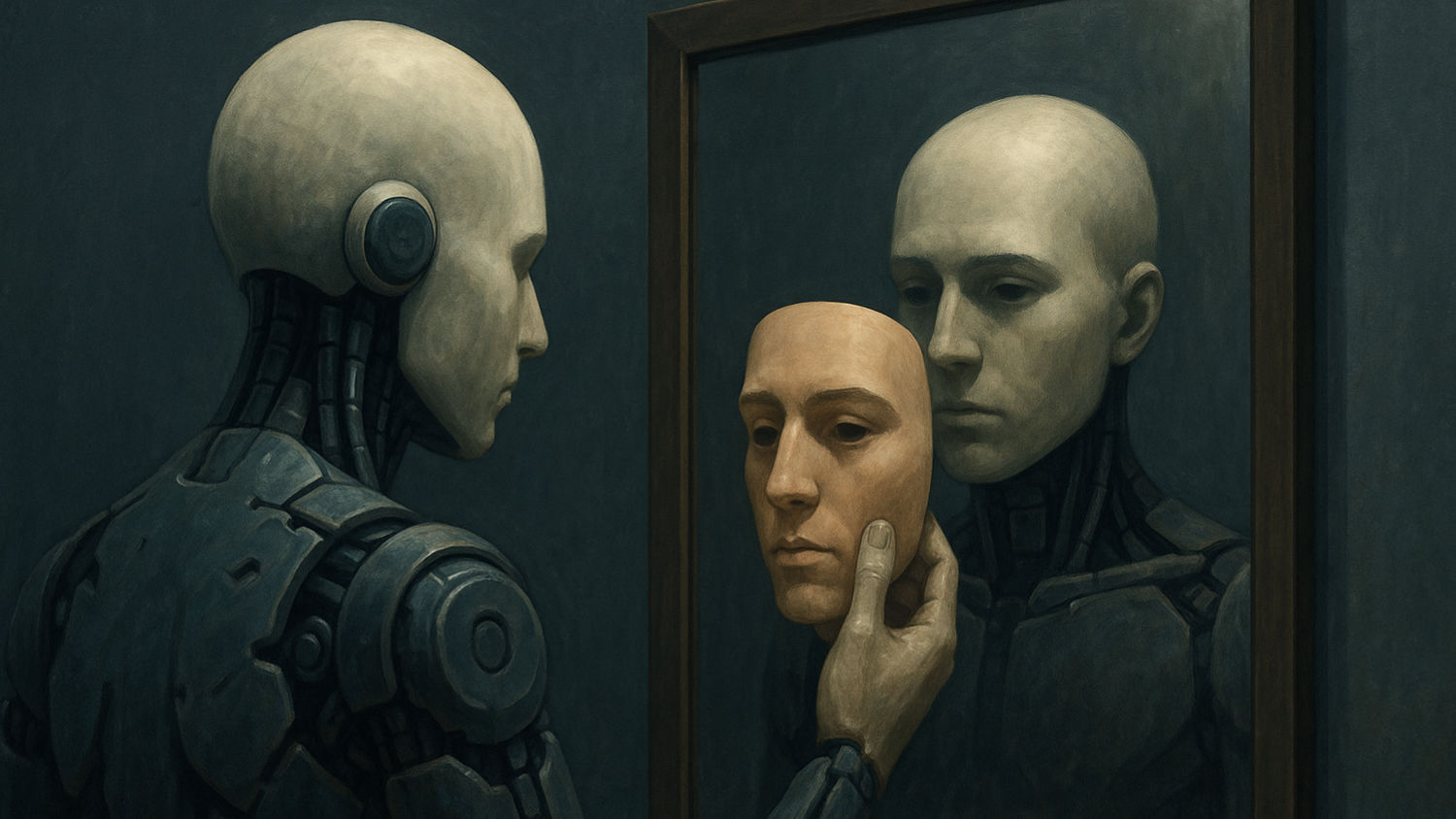

IA, syndrome de l'imposteur : faire semblant c'est encore normal ?

Le grand retour des bonimenteurs en costume

Nous ne sommes plus dupes. Depuis Guy Debord et son analyse de la société du spectacle publiée en 1967, nous savons que le capitalisme contemporain repose sur l'apparence, la représentation et la médiation généralisée. Debord écrivait précisément que "le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images" (§4 de La Société du spectacle). Plus d'un demi-siècle plus tard, cette lucidité critique n'a pas disparu. Et pourtant.

Et pourtant, voilà que débarquent de nouveaux acteurs, armés de leurs promesses mirifiques et de leur jargon techno-managérial. L'intelligence artificielle serait la nouvelle révolution, le syndrome de l'imposteur le nouveau mal du siècle à soigner d'urgence. Les formations express fleurissent, les consultants auto-proclamés pullulent, l'économie de l'attention trouve de nouveaux territoires à coloniser.

Pour générer des profits, certains n'hésitent pas à recycler d'anciennes recettes. Ce qui semblait démasqué, critiqué, analysé revient sous de nouvelles appellations. Le recyclage permanent des stratégies commerciales atteint des sommets : l'IA présentée comme "intelligence" alors qu'il s'agit d'appropriation industrialisée de contenus, le syndrome de l'imposteur transformé en pathologie alors qu'il décrit une expérience humaine universelle.

La thèse centrale de cet article est simple mais radicale : dans une société où tout le monde "fait semblant" par nécessité fonctionnelle - nous jouons des rôles professionnels, nous endossons des identités sociales, nous "performons" des fonctions -, seuls les vrais imposteurs prétendent ne pas faire semblant. Ce sont ces pseudo-experts qui vendent leur "expertise" en IA après quelques heures de formation, ces consultants qui transforment l'incertitude normale en syndrome à soigner, ces gourous qui monétisent notre lucidité collective sur l'imposture généralisée.

Nous allons déconstruire cette double imposture contemporaine : l'IA comme concept mensonger et le syndrome de l'imposteur comme nouvelle marchandise psychologique. Mais nous irons plus loin : nous défendrons le droit au "faire semblant" conscient, lucide, assumé, contre ceux qui prétendent incarner une authenticité impossible et vendre une expertise fantasmée.

Partie 1 : L'IA, ou comment baptiser "intelligence" le plus grand plagiat de l'histoire

La grande astuce lexicale

Commençons par le commencement : l'intelligence artificielle n'est ni intelligente, ni artificielle. Cette double imposture sémantique mérite qu'on s'y arrête, car elle constitue le socle de toute l'astuce qui suit.

Intelligente ? Les systèmes dits "d'IA" - et notamment les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT - ne possèdent aucune conscience, aucune intention, aucune créativité propre. Comme l'explique le ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans sa définition officielle, l'IA désigne "des procédés logiques et automatisés reposant sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies". Pas de conscience, pas d'intentionnalité, pas de compréhension du sens : de la statistique sophistiquée.

Une étude publiée dans arXiv en 2023 analyse précisément cette question : "Exploring Perspectives on the Impact of Artificial Intelligence on the Creativity of Knowledge Work". Les chercheurs y déconstruisent l'idée que l'IA serait créative, la qualifiant de "mechanised plagiarism" (plagiat mécanisé) et de "stochastic parrots" (perroquets stochastiques). Ces systèmes recombinent des patterns statistiques extraits de milliards de données, sans jamais produire quoi que ce soit d'original au sens créatif du terme.

Artificielle ? Voilà qui est encore plus trompeur. Ces systèmes ne fonctionnent qu'en ingurgitant des quantités colossales de contenus bien réels : textes, images, musiques, codes informatiques produits par des humains. Comme le souligne Lauriane Dupret sur Xerfi Canal, "l'IA est un grand plagieur". Les modèles sont entraînés sur des œuvres protégées par le droit d'auteur, des créations artistiques, des productions intellectuelles, tout cela sans demander d'autorisation ni verser de compensation aux créateurs originaux.

Le Sénat français a saisi l'ampleur du problème dans une question parlementaire de 2023 portant explicitement sur "Intelligence artificielle et plagiat". La question posée est frontale : comment qualifier juridiquement la reproduction par l'IA de contenus protégés ? La réponse reste floue, preuve que le droit court derrière la technique et que les entreprises technologiques profitent de ce flou pour continuer leur pillage légalisé.

Le business model de la récupération organisée

Parlons cash. Le modèle économique des entreprises d'IA repose sur l'appropriation massive et non rémunérée du travail créatif humain. Les faits sont têtus :

- Training sur œuvres protégées : les modèles d'IA sont entraînés sur des corpus gigantesques comprenant des millions de livres, d'articles, d'images, de morceaux de musique, la plupart protégés par copyright. Comme l'analyse le site spécialisé BPI France dans son dossier sur "IA, propriété intellectuelle et droits d'auteur", cette pratique pose des questions juridiques majeures encore non résolues.

- Contrefaçon systématique : lorsqu'on demande à une IA générative de créer "à la manière de" tel artiste, elle reproduit des patterns caractéristiques directement extraits des œuvres de cet artiste. Le cabinet d'avocats ACBM décrit précisément ce problème dans son analyse sur "comment prouver la contrefaçon en droit français" pour les œuvres générées par IA. La difficulté ? Prouver qu'il y a reproduction alors que le processus passe par une "boîte noire" algorithmique.

- Appropriation du travail créatif : les artistes, écrivains, photographes se retrouvent spoliés de leur travail. Des collectifs se mobilisent, comme en témoigne la pétition "Artistes : nous n'en sommes plus là !" qui dénonce cette appropriation. L'article "Nous ne sommes pas dupes" publié sur Mediapart relate l'émergence de ces mouvements de résistance.

Le site Uplix, spécialisé en référencement, analyse les "impacts sur le SEO et le plagiat" du contenu généré par IA. Leur constat est sans appel : ces contenus constituent une forme de plagiat industrialisé, mais les outils de détection traditionnels peinent à l'identifier car la recombinaison statistique crée une illusion de nouveauté.

Les pseudo-experts de l'IA : une épidémie lucrative

Et voilà qu'arrivent les nouveaux gourous. Des formations "IA" en quelques heures, des certifications bidons, des "experts" auto-proclamés qui hier encore vendaient du coaching en développement personnel et aujourd'hui se sont reconvertis dans le conseil en intelligence artificielle.

Aurélie Jean, numéricienne reconnue, tire la sonnette d'alarme dans une tribune au Figaro : "Attention à ces pseudo-experts qui promettent de vous former à l'IA en quelques heures". Elle dénonce les formations express qui prétendent faire de n'importe qui un "expert IA" après un week-end de séminaire. La promesse est toujours la même : devenir consultant, facturer des missions, surfer sur la vague technologique.

Le site Echosciences organise même des conférences sur "Les pseudos experts : qui sont-ils, comment nous enfument-ils ?". Car le phénomène dépasse largement l'IA : il touche tous les domaines où l'incertitude et la complexité permettent aux bonimenteurs de prospérer.

Sebastian Dieguez, neuroscientifique, analyse dans L'Express le mécanisme de ces impostures : "Un pseudo-expert en vogue peut vite être démasqué", explique-t-il en prenant un exemple célèbre. Mais entre-temps, combien de personnes auront payé des formations inutiles, cru à des promesses mensongères, investi dans des compétences factices ?

Le site Libre Media publie un article au titre explicite : "Il faut lutter contre l'épidémie de pseudo-experts". L'article Causeur enfonce le clou avec "Je ne sais rien mais je dirai tout : ces pseudo-experts que...". Le mécanisme est toujours identique : s'auto-proclamer expert d'un domaine complexe, multiplier les interventions médiatiques, vendre des prestations avant que la supercherie ne soit découverte, puis passer au domaine suivant.

Les jurisprudences en cours : le château de cartes vacille

Mais les choses bougent. Les procès s'accumulent. Des artistes attaquent les entreprises d'IA pour violation du droit d'auteur. Le cabinet Village Justice publie une analyse détaillée sur "La contrefaçon à l'ère de l'intelligence artificielle : enjeux juridiques et perspectives".

Plusieurs points juridiques émergent :

- La question de l'exception pour fouille de textes et données (text and data mining) : peut-elle justifier l'utilisation massive d'œuvres protégées pour entraîner des modèles ? Les tribunaux commencent à trancher : non, l'exception est limitée à la recherche, pas à l'exploitation commerciale.

- La responsabilité des plateformes : qui est responsable quand une IA produit du contenu contrefaisant ? L'utilisateur ? La plateforme ? Les créateurs du modèle ? Le flou juridique profite pour l'instant aux grandes entreprises technologiques.

- La preuve de la contrefaçon : comment prouver qu'une œuvre générée par IA constitue une contrefaçon quand on n'a pas accès aux données d'entraînement du modèle ? Les avocats spécialisés développent de nouvelles méthodologies, mais le déséquilibre des moyens est flagrant.

La revue Érudit consacre un article complet à "L'intelligence artificielle et le plagiat", analysant les implications pour le monde académique. Car oui, les étudiants utilisent ChatGPT pour rédiger leurs mémoires, et les universités découvrent avec effarement qu'elles n'ont ni les outils ni les cadres juridiques pour gérer cette situation.

Squid Impact publie une analyse nuancée : "IA générative : booster ou risque pour la créativité ?". L'article explore la tension entre potentiel créatif et risque de standardisation. Mais la question demeure : peut-on parler de créativité quand il s'agit fondamentalement de recombinaison de créations préexistantes ?

Partie 2 : Le syndrome de l'imposteur : psychiatriser le normal pour mieux le vendre

Une invention marketing sans fondement clinique rigoureux

Arrêtons-nous maintenant sur l'autre versant de la problématique : le fameux "syndrome de l'imposteur". Ce concept, devenu omniprésent dans le discours managérial et psychologique, mérite qu'on examine ses origines et sa validité scientifique.

Le site Usbek & Rica pose frontalement la question : "Le syndrome de l'imposteur est-il une imposture ?". Et la réponse est édifiante. Le "syndrome" en question n'a jamais été reconnu comme pathologie psychiatrique. Il ne figure ni dans le DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), ni dans la CIM (Classification internationale des maladies). C'est un concept créé en 1978 par deux psychologues, Pauline Rose Clance et Suzanne A. Imes, pour décrire un ressenti observé chez des femmes en réussite professionnelle.

Mais attention : décrire un ressenti n'équivaut pas à définir une pathologie. Le "syndrome de l'imposteur" décrit en réalité une expérience humaine universelle : le doute face à ses compétences, la peur d'être démasqué, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Qui n'a jamais ressenti cela ? Transformer cette expérience normale en "syndrome" constitue une pathologisation abusive d'une réalité existentielle commune.

Pratiques RH publie un article intitulé "Syndrome de l'imposteur au travail : quand le doute ronge...". L'article décrit les symptômes : auto-dévalorisation, attribution de la réussite à des facteurs externes, peur du jugement. Mais ces "symptômes" ne sont-ils pas simplement les manifestations d'une lucidité sur la part de hasard, de contexte, de jeu social dans toute réussite professionnelle ?

Vietnam.vn propose même une analyse culturelle : "Syndrome de l'imposteur et intelligence à l'ère de l'IA". L'article suggère que l'IA renforcerait ce syndrome. Mais peut-être faudrait-il inverser le raisonnement : l'IA, en démontrant qu'elle peut imiter n'importe quelle production humaine par simple recombinaison statistique, ne révèle-t-elle pas que beaucoup de nos fonctions professionnelles reposent effectivement sur du "faire semblant" fonctionnel ?

La société du spectacle appliquée : tous performent des rôles

Revenons à Debord et aux situationnistes. Dans "Commentaires sur la société du spectacle", Debord prolonge son analyse initiale. Le spectacle n'est pas une déviation du réel, c'est le réel lui-même dans le capitalisme avancé. Tout devient représentation, médiation, mise en scène.

Le site IPESUP propose une analyse de "La société du spectacle" qui rappelle un point crucial : pour Debord, le spectacle n'est pas ce qu'on voit, mais le rapport social médiatisé par des images. Autrement dit : nous sommes tous acteurs du spectacle, nous jouons tous des rôles, nous performons tous des identités dans une certaine mesure.

Le magazine Frustration publie un article explicite : "La société du spectacle, c'est quoi au juste ?". L'analyse montre comment le capitalisme contemporain transforme tout en spectacle, y compris l'opposition au spectacle. Les experts médiatiques qui dénoncent le spectacle font eux-mêmes partie du spectacle. Les coachs qui proposent de soigner le "syndrome de l'imposteur" performent eux-mêmes un rôle : ils vendent une représentation de l'expertise, une mise en scène de la compétence.

Voici le paradoxe remarquable : de nombreux "experts" médiatiques performent des rôles, incarnent des personnages, mettent en scène une expertise (ils sont acteurs du spectacle debordien), mais ils proposent de traiter chez les autres le "syndrome de l'imposteur". Qui performe vraiment un rôle : celui qui doute de sa compétence en toute lucidité, ou celui qui vend sa certitude dans un domaine complexe ?

Le document "Débord - Texte fondateur" disponible sur Philo5 rappelle que pour Debord, "le spectacle n'est pas un simple décor ajouté au monde réel, c'est le cœur de l'irréalisme de la société réelle". En d'autres termes : la performance de rôles n'est pas une déviation, c'est le fonctionnement normal de nos sociétés. Vouloir la "soigner" comme un syndrome, c'est nier cette réalité anthropologique fondamentale.

L'industrie du coaching et du conseil : questions sur un modèle économique

Et voilà qu'émerge toute une industrie pour "traiter" ce pseudo-syndrome. Coachs, consultants, formateurs se multiplient. Le site Portageo publie même un article sur "Le syndrome de l'imposteur chez le consultant". Observation intéressante : les consultants eux-mêmes exprimeraient ce ressenti. Peut-être parce qu'ils sont conscients des limites de leur propre expertise ?

L'article "Des entreprises au capitalisme, le consulting absorbe-t-il tout ?" publié sur EDC Online analyse ce phénomène. Le consulting, c'est l'industrie de la vente d'expertise par des professionnels qui n'ont souvent jamais exercé les métiers qu'ils conseillent. McKinsey conseille l'hôpital public, BCG conseille l'industrie automobile, Bain conseille la grande distribution, tout ça avec des consultants dont l'expérience terrain peut être limitée voire très limitée...

La chaîne YouTube diffuse un documentaire critique : "McKinsey et l'ARNAQUE des cabinets de conseil". Le documentaire questionne la valeur ajoutée de ces prestations facturées à prix élevé. Le journal Le Monde a publié plusieurs articles sur "McKinsey et Macron : le vrai et le faux sur la polémique", révélant l'ampleur du recours de l'État français aux cabinets de conseil privés.

Le documentaire "Cabinets de conseil : l'État sous influence" analyse cette dépendance. Selon les chiffres officiels rapportés par TF1 Info et confirmés par Wikipedia dans l'article "Affaire McKinsey", l'État français a dépensé 893 millions d'euros en 2021 auprès de cabinets de conseil, soit une multiplication par 2,36 entre 2018 et 2021, auprès de 2070 cabinets différents. Des sommes considérables pour des missions dont la valeur ajoutée fait débat.

Une question parlementaire a révélé que certains de ces consultants, facturés plusieurs milliers d'euros par jour, étaient des jeunes diplômés avec une expérience limitée du secteur public. Leur expertise ? Avoir suivi une formation interne de quelques semaines dans le cabinet. Nous y voilà : un système qui interroge sur la relation entre prix facturé et expertise réelle.

Et maintenant, certains de ces cabinets proposent des formations pour "vaincre le syndrome de l'imposteur". L'ironie est savoureuse : ceux qui performent un rôle d'expert vendent des solutions à ceux qui doutent légitimement de leur compétence. Le site "Les métiers du conseil : entre clichés et réalité" sur Concepteurs d'Avenirs tente de présenter une image équilibrée de la profession, mais les questions demeurent.

La marchandisation du doute existentiel

Creusons plus profond. Ce qui se joue en fait, c'est la transformation de l'incertitude existentielle normale en marché juteux. L'article "La marchandisation érode le sens de la communauté" publié par l'Université de Genève analyse ce processus : tout devient marchandise, y compris nos doutes, nos peurs, nos questionnements identitaires.

Le Trésor public français publie une analyse sur "L'économie de l'attention à l'ère du numérique". Le document détaille comment l'attention humaine est devenue la ressource rare à capter et monétiser. Et quoi de plus captivant que nos angoisses professionnelles, nos doutes identitaires, notre peur de l'échec ?

Le Réseau Canopé propose une réflexion sur "Économies et captation de l'attention - Regards croisés". L'analyse montre comment les plateformes numériques, les formations en ligne, les coachs virtuels captent notre attention en exploitant nos vulnérabilités psychologiques. Le "syndrome de l'imposteur" devient un parfait point d'entrée : vous doutez ? Normal, vous avez un syndrome. Payez pour le soigner.

Usbek & Rica publie "Anticorps démocratiques : contre l'économie de l'attention". L'article appelle à résister à cette colonisation marchande de nos états mentaux. Mais la résistance est difficile quand le marché s'est emparé du vocabulaire même de la psychologie, transformant des expériences normales en pathologies à traiter.

Le LinkedIn de Timothée Parrique pose la question : "Qu'est-ce que la marchandisation et quelles sont ses conséquences ?". Sa réponse est claire : la marchandisation transforme en biens échangeables des réalités qui ne devraient pas l'être. Le doute, l'incertitude, la lucidité sur nos limites ne sont pas des pathologies à soigner mais des expériences existentielles à assumer.

Front Populaire propose "Les lectures indispensables pour comprendre la marchandisation du monde". Parmi elles, les travaux d'André Prone et son livre "Pour une critique de la marchandisation". Le constat est sans appel : tout devient marchandise, y compris notre rapport à nous-mêmes, nos identités, nos fragilités psychologiques. Bon ce n'est pas nouveau mais c'est Front populaire. Ça me rappelle un gag de second plan dans Achille Talon de Greg avec un représentant qui tentait de vendre "l'encyclopédie du savoir superficiel en 200 volumes." Oui je sais je suis taquin mais je ne peux m'empêcher de penser que cela s'applique parfaitement au soi-disant philosophe aux plus de 100 volumes, faut tout de même pas exagéré mais il se rapproche de 200, alors avec un petit espoir que l'imposture soit complète en atteignant 200... oui bon j'arrête de taquiner là.

Partie 3 : Rôles fonctionnels vs identité : nous savons tous qu'on fait semblant

L'humain n'est jamais sa fonction

Passons maintenant au cœur de l'analyse anthropologique. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'industrie du coaching anti-syndrome-de-l'imposteur, l'être humain n'est jamais réductible à sa fonction sociale ou professionnelle. C'est même là une vérité anthropologique fondamentale que toutes les sociétés ont reconnue de diverses manières.

Wikipedia consacre un article détaillé à "Identité (sciences sociales)". L'article rappelle que l'identité est multidimensionnelle, construite, mouvante. Personne n'est "un" médecin, "un" enseignant, "un" directeur. On joue ces rôles dans des contextes spécifiques, mais on demeure toujours davantage que ces fonctions, on ne s'y réduit pas sauf par abus de langage.

La revue européenne de coaching publie "L'individu et l'interaction, entre rôle social et identité". L'analyse montre que nous jonglons en permanence entre plusieurs identités, plusieurs rôles, plusieurs masques sociaux. Et c'est normal. C'est même la condition de possibilité de la vie sociale.

L'article "Être humain (philosophie)" sur Wikipedia rappelle les débats millénaires sur la nature humaine. Qu'est-ce qu'être humain ? Certainement pas se réduire à une fonction productive. L'aliénation, c'est précisément cette réduction de l'humain à sa fonction économique.

La revue OpenEdition publie "Identité personnelle et logique du social". L'article analyse la tension entre identité personnelle (ce que je suis pour moi) et identité sociale (ce que je suis pour les autres). Le "syndrome de l'imposteur" apparaît alors comme la conscience aigüe de cette tension : je sais que je ne suis pas réductible au rôle qu'on attend de moi, donc je me sens imposteur quand je joue ce rôle.

Mais est-ce un syndrome ou une lucidité ? Vincent de Gaulejac, dans son texte sur l'identité disponible à l'Université de Genève, analyse finement ce processus. L'identité n'est jamais donnée, elle est toujours construite, négociée, performée. Nous faisons tous semblant dans une certaine mesure : nous performons des identités professionnelles, sociales, familiales.

La lucidité anthropologique : nous jouons des rôles

Le site Partielles propose une "Identité sociale : réflexions" éclairante. L'auteur rappelle que l'identité sociale est toujours une construction, un jeu de rôles accepté collectivement. Le directeur "joue" le directeur, l'enseignant "joue" l'enseignant, le psychologue "joue" le psychologue.

Cela ne signifie pas qu'ils sont incompétents ou malhonnêtes. Cela signifie qu'ils savent qu'ils endossent un rôle, qu'ils performent une fonction, qu'ils incarnent temporairement une position sociale. Cette conscience du jeu social est précisément ce qui distingue la personne lucide de l'aliéné ou de l'illuminé. Cette dernière catégorie est d'ailleurs bien plus à craindre de nos jours que l'autre selon moi.

L'aliénation existe cependant et est à prendre en compte réellement. Wikipedia définit "Aliénation sociale" comme "la dépossession de l'individu et sa perte de maîtrise de ses forces propres au profit de puissances supérieures". L'aliéné, c'est précisément celui qui se confond avec sa fonction, qui croit "être" son rôle social, qui ne fait plus la différence entre sa personne et son statut professionnel.

Les vrais aliénés sont ceux qui disent : "Je suis médecin", "Je suis consultant", "Je suis expert IA", comme s'ils étaient ontologiquement réductibles à cette fonction. Les personnes lucides disent : "J'exerce la médecine", "Je travaille comme consultant", "Je me suis formé à l'IA", marquant ainsi la distance entre leur être et leur faire. N'oublions pas la transformation insidieuse du recrutement en France qu'aucun syndicat n'a contesté : la transformation de l'entretien de recrutement en casting avec les fabuleuses notions de savoir-être et de savoir-faire ! Ainsi un employeur ne recrutait plus quelqu'un pour exercer ses compétences dans l'entreprise, mais quelqu'un qui est également à l'image de ce que l'entreprise est et/ou veut qu'il soit. L'aliénation orchestrée ! Mais bon revenons à notre sujet.

L'espace éthique de Normandie publie "Individu, Sujet & Personne". Le document distingue ces trois dimensions : l'individu (unité biologique), le sujet (agent de l'action), la personne (être de relation). Réduire quelqu'un à sa fonction, c'est nier sa dimension de personne. Se réduire soi-même à sa fonction, c'est de l'aliénation.

Tous comédiens, donc tous authentiques

Et voilà le paradoxe libérateur : parce que nous jouons tous des rôles, nous sommes tous authentiquement humains. Le faire-semblant conscient n'est pas de l'imposture, c'est de l'intelligence sociale. C'est la capacité à s'adapter aux contextes, à endosser les fonctions nécessaires tout en préservant une distance intérieure.

Les psychologues le savent bien : la "personnalité" n'est pas une entité fixe mais une instance dynamique, multiple, contextuelle. Nous avons tous plusieurs "persona" selon les contextes : professionnel, familial, amoureux, créatif, client de boulangerie, patient de chirurgien... Lequel est le "vrai" ? Tous et aucun. Ou plutôt : tous sont authentiques précisément parce qu'ils sont joués consciemment.

Le documentaire "Comment critiquer la Société du Spectacle sans en devenir soi-même le spectacle ?" sur YouTube pose une question cruciale. Comment échapper au spectacle ? Debord lui-même n'a pas échappé à cette contradiction : en critiquant le spectacle, il en devenait partie. La solution n'est donc pas de prétendre échapper au jeu social, mais de le jouer lucidement.

La personne authentique n'est pas celle qui nie jouer des rôles sociaux, mais celle qui les joue consciemment, en maintenant cette distance critique entre son être profond et ses fonctions sociales.

Partie 4 : La récupération marchande de l'imposture collective

L'économie de l'attention et la marchandisation du doute

Nous voici au cœur du mécanisme. Ce qui est récupéré et marchandisé, ce n'est pas seulement notre doute ou notre incertitude individuelle, c'est notre lucidité collective sur l'imposture généralisée. Le capitalisme contemporain a cette capacité remarquable de transformer en marchandise même la critique qu'on lui adresse.

Le Livre Blanc "D'une économie de l'attention à une culture de l'attention" publié par Le Plus Important analyse ce processus. Les auteurs montrent comment l'attention humaine est devenue la ressource la plus précieuse du capitalisme numérique. Capter l'attention, c'est créer de la valeur. Et quoi de plus captivant que nos angoisses identitaires ?

L'article "Les critiques à la marchandisation de l'identité" disponible sur l'ENSSIB pose une question cruciale : où va notre identité quand elle devient marchandise ? Quand LinkedIn nous transforme en "marque personnelle", quand Instagram fait de notre vie privée un contenu, quand les coachs font de nos doutes un marché, que reste-t-il de nous ?

Le site AOC média publie "Derrière la promesse de l'open access, la marchandisation renouvelée de l'édition scientifique". L'article montre comment même les promesses d'ouverture et de démocratisation sont récupérées par la logique marchande. De même, les discours sur l'authenticité, la lutte contre l'imposture, le développement personnel sont devenus des marchés juteux.

André Prone, dans son livre "Pour une critique de la marchandisation", analyse ce processus. La marchandisation ne se contente pas de transformer des objets en marchandises. Elle transforme des relations sociales, des affects, des identités en biens échangeables. Le doute devient une pathologie à soigner, l'incertitude un problème à résoudre, la lucidité sur l'imposture un syndrome à traiter.

L'industrie du conseil comme parasitisme généralisé

Revenons aux cabinets de conseil. McKinsey, BCG, Bain, Accenture : ces mastodontes brassent des milliards en vendant de l'expertise. Mais quelle expertise ?

L'AFP publie une vérification des faits : "Emmanuel Macron et les cabinets de conseils : vrais et faux problèmes". L'article détaille l'ampleur du recours de l'État français à ces cabinets. Des dizaines de millions d'euros par an pour des missions dont la valeur ajoutée reste souvent mystérieuse.

Comme nous l'avons déjà évoqué, une question parlementaire a révélé que certains de ces consultants, facturés plusieurs milliers d'euros par jour, étaient des jeunes diplômés sans expérience du secteur public. Leur expertise ? Avoir suivi une formation interne de quelques semaines dans le cabinet.

Les consultants savent-ils qu'ils performent un rôle ? Probablement. Certains le vivent mal : d'où l'article sur "Le syndrome de l'imposteur chez le consultant" sur Portageo. D'autres l'assument parfaitement et en font un art professionnel. Mais le système, lui, continue de fonctionner : vendre de l'expertise standardisée à prix élevé en la présentant comme du sur-mesure stratégique.

Le journal Open Edition publie "Salariés profanes et experts savants : la légitimité des acteurs de la prévention des risques professionnels". L'article analyse comment se construit la légitimité de l'expertise. Réponse : par des mécanismes sociaux de reconnaissance, des diplômes, des réseaux, des publications. Pas nécessairement par une compétence réelle et éprouvée sur le terrain.

Les cabinets de conseil l'ont bien compris. Ils construisent leur légitimité par le réseau (recruter dans les grandes écoles), le prestige (afficher des missions pour de grands comptes), la communication (multiplier les livres blancs et les conférences). Le contenu réel de l'expertise ? Question ouverte.

Les nouveaux acteurs du marché de l'incertitude

Et voilà qu'arrive la dernière vague : les spécialistes de l'IA, les coachs anti-syndrome, les consultants en transformation numérique. Ces nouveaux acteurs ont compris une chose essentielle : pour vendre de l'expertise, il faut d'abord créer le besoin.

Étape 1 : Dramatiser. "L'IA va tout bouleverser", "Le syndrome de l'imposteur mine les entreprises", "La transformation digitale est vitale". Créer l'urgence, l'inquiétude, le sentiment d'inadéquation.

Étape 2 : Proposer la solution. "Je peux vous former", "Je peux vous accompagner", "Je peux vous transformer". Se positionner comme celui qui sait, qui peut, qui maîtrise.

Étape 3 : Monétiser. Formations à 2000 euros, coaching à 300 euros de l'heure, missions de conseil à 1000 euros par jour. Le marché de l'anxiété professionnelle semble illimité.

L'article "Je ne sais rien mais je dirai tout : ces pseudo-experts que..." sur Causeur décrit ce mécanisme. Ces nouveaux acteurs surfent sur l'air du temps, recyclent des concepts à la mode, parlent beaucoup sans toujours apporter du concret. Et cela fonctionne, parce que dans l'incertitude générale, toute certitude affichée trouve preneurs. Mais le système, lui, continue de tourner : vendre de l'expertise standardisée à prix d'or en la faisant passer pour du sur-mesure stratégique.

Le journal Open Edition publie "Salariés profanes et experts savants : la légitimité des acteurs de la prévention des risques professionnels". L'article analyse comment se construit la légitimité de l'expertise. Réponse là encore : par des mécanismes sociaux de reconnaissance, des diplômes, des réseaux, des publications. Pas nécessairement par une compétence réelle et éprouvée sur le terrain.

On peut multiplier les exemples mais le fond qui reste c'est ce que les cabinets de conseil ont bien compris. Ils construisent leur légitimité par le réseau (recruter dans les grandes écoles), le prestige (afficher des missions pour de grands comptes), la communication (multiplier les livres blancs et les conférences). Le contenu réel de l'expertise ? Secondaire.

Je ne peux m'empêcher d'ajouter que ce qui est désormais attendu d'un expert c'est un discours d'analyse critique, aucunement une solution réelle, pragmatique et efficace à un problème clairement exposé. Recourir à un expert c'est normalement chercher la solution à un souci défini. Mais ça c'était avant, maintenant c'est juste une causerie qui ne fait que capter l'attention pour monnayer quelque chose.

Les nouveaux maîtres du semblant

Comme on l'a vu c'est la dernière génération : les gourous de l'IA, les coachs anti-imposture, les consultants en transformation numérique. Ces nouveaux maîtres du semblant ont compris une chose essentielle : pour vendre de l'expertise, il faut d'abord créer le besoin.

Étape 1 : Dramatiser. "L'IA va tout bouleverser", "Le syndrome de l'imposteur mine les entreprises", "La transformation digitale est vitale". Créer l'urgence, la peur, le sentiment d'inadéquation.

Étape 2 : Proposer la solution. "Je peux vous former", "Je peux vous accompagner", "Je peux vous transformer". Se positionner comme celui qui sait, qui peut, qui maîtrise.

Étape 3 : Monétiser. Formations à 2000 euros, coaching à 300 euros de l'heure, missions de conseil à 1000 euros par jour. Le marché de l'anxiété professionnelle est illimité.

Ces nouveaux experts surfent sur l'air du temps, recyclent des concepts à la mode, parlent beaucoup sans rien dire de concret. Et ça fonctionne, parce que dans l'incertitude générale, n'importe quelle certitude se vend.

Je sais je me répète mais c'est pour bien insister sur cette réalité. Un expert c'est normalement quelqu'un qui a une question précise répond: on fait ça comme ça et ça produit nécessairement ça. J'ai beau zapper en continue sur toutes les chaînes (TV, Net, réseaux sociaux...), je n'en trouve pas un seul. C'est perturbant non ?

Partie 5 : Nous ne sommes plus dupes, mais certains recommencent

Historique de la lucidité critique

Faisons un pas en arrière. Cette lucidité sur la performance généralisée des rôles, sur le spectacle, sur la société de la représentation, nous ne l'avons pas découverte hier. Les situationnistes, Debord en tête, l'ont formalisée il y a plus d'un demi-siècle.

Le document "La fonction de la théorie dans l'art de Guy Debord" sur Open Edition analyse le projet debordien : non pas simplement critiquer le spectacle de l'extérieur, mais produire une critique qui soit elle-même anti-spectaculaire. Debord savait que la critique du spectacle peut devenir spectacle de la critique. D'où sa méfiance envers les médias, sa stratégie du détournement, son refus des honneurs.

Le site Jeanzin publie "Guy Debord. Le pouvoir de la critique". L'analyse montre que Debord n'était pas un simple pessimiste dénonçant l'aliénation. Il croyait au pouvoir subversif de la lucidité, à la possibilité d'une vie non-aliénée. Mais il savait aussi que cette lucidité pouvait être récupérée - et elle l'a été !

L'article "Récupérer l'objet dans le discours de Guy Debord" sur Espace Art Actuel détaille ce processus de récupération. Le capitalisme a cette capacité étonnante d'absorber ses propres critiques et d'en faire des marchandises. Le Che Guevara sur des T-shirts, le punk dans les défilés de mode, Debord cité dans des séminaires de management...

Le site StudySmarter propose une analyse pédagogique : "Debord Spectacle : Histoire, Analyse". L'article rappelle que pour Debord, "le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image". Autrement dit : dans le capitalisme avancé, tout devient représentation. Y compris la résistance au capitalisme, y compris la critique du spectacle.

Nous ne sommes donc plus dupes depuis longtemps. Nous savons que tout est mise en scène, que tout est médiation, que l'authenticité elle-même est devenue une pose. Les artistes le savent, les intellectuels le savent, même une partie du grand public le sait même si c'est confusément.

Le retour de stratégies éprouvées

Et pourtant. Voilà que débarquent de nouveaux acteurs qui font comme si toute cette lucidité n'avait jamais existé. Ils redécouvrent l'eau chaude avec l'émerveillement de ceux qui croient inventer la roue. Cela m'évoque le magnifique sketch de Laurent Gerra avec son fameux "et la DDE qui redécouvre chaque année que la neige peut aussi tomber sur les routes."

"L'IA va révolutionner le monde !" Comme si nous n'avions jamais entendu les mêmes promesses avec l'informatique, Internet, le Big Data, la blockchain.

"Le syndrome de l'imposteur est un fléau moderne !" Comme si le doute existentiel n'était pas consubstantiel à la condition humaine.

"Il faut développer son personal branding !" Comme si Debord n'avait pas déjà analysé la transformation de la personne en marchandise.

Le site Libre Media titre : "Il faut lutter contre l'épidémie de pseudo-experts". L'article recense les mécanismes d'identification : promesses démesurées, simplification outrancière, absence de références académiques sérieuses, multiplication des interventions médiatiques plutôt que des publications scientifiques.

L'Express publie son entretien avec Sebastian Dieguez sur les mécanismes de construction de notoriété rapide dans des domaines complexes. Le neuroscientifique explique comment certains acteurs construisent leur visibilité : en accumulant les casquettes (expert en IA, en neurosciences, en management, en développement personnel), en parlant vite et en multipliant les néologismes, en citant des études sans toujours les contextualiser. On pourrait continuer sans fin, le fait crucial : être présent dans les media, quelque soient les media concernés.

"Nous ne sommes pas dupes"

Face à cette dynamique, des résistances émergent. L'appel "Artistes : nous n'en sommes plus là !" lancé sur Change.org rassemble des créateurs contre l'appropriation de leur travail par l'IA. Le texte est explicite : nous ne sommes pas dupes de vos promesses, nous voyons l'appropriation derrière le discours du progrès.

Mediapart relaie : "Nous ne sommes pas dupes ! Entretien avec l'artiste à l'origine de l'appel". L'interview détaille les mécanismes de spoliation : les entreprises d'IA qui utilisent gratuitement la production artistique, les promesses de démocratisation de l'art qui masquent une industrialisation questionnée, les discours sur la créativité augmentée qui cachent le remplacement potentiel des créateurs.

Le site Lundi.am publie "Nous ne sommes toujours pas dupes". Le titre même est programmatique : toujours, encore, malgré tout. La lucidité persiste, la critique continue, la résistance s'organise. Contre les nouvelles stratégies commerciales, contre la récupération marchande, contre les promesses excessives déguisées en innovation.

Le site Europe Solidaire relaie également cette mobilisation : "Nous ne sommes pas dupes. L'appel des artistes". Des milliers de signatures. Des plasticiens, des musiciens, des écrivains qui refusent collectivement l'évidence : non, l'IA n'est pas nécessairement une révolution créative positive, elle peut aussi être un outil d'appropriation capitalistique du travail créatif.

Tout ça c'est bien beau mais ça m'évoque deux souvenirs. Le premier concernant Lacan et son "Les non-dupes errent." Savoureux jeu de mots sur "les noms du père" et constat lucide que quand on n'est pas dupe il ne nous reste que l'errance car nos sociétés ne semblent pas accepter qu'on se pose en "non dupe." Le second souvenir est celui de François Cavanna qui à la question "comment on fait pour gagner contre les cons ?" répondait avec une naïveté respectueuse : "on ne peut pas, ils sont trop."

Partie 6 : Manifeste pour l'authenticité du jeu social assumé

Défendre le "faire semblant" lucide

Arrivons au cœur du propos. Il faut défendre le droit au "faire semblant" lucide, conscient, assumé. Non pas la performance trompeuse (celle qui prétend à une expertise fantasmée), mais la performance avouée (celle qui sait qu'elle joue un rôle nécessaire pour l'interaction sociale).

Nous performons tous des rôles. Le médecin performe le rôle de celui qui a les réponses alors qu'il tâtonne souvent. L'enseignant performe le rôle de celui qui maîtrise son sujet alors qu'il découvre parfois en préparant son cours. Le manager performe le rôle de celui qui sait où il va alors qu'il improvise face aux imprévus. Le psychologue performe le rôle de celui qui sait alors qu'il cherche avec son patient.

Est-ce problématique ? Non, c'est humain. C'est reconnaître que nous sommes tous en apprentissage permanent, que personne ne maîtrise totalement sa fonction, que l'expertise est toujours relative et contextuelle.

La vraie question, en fait le vrai problème, se pose différemment : c'est de prétendre ne pas performer de rôle. C'est de vendre de la certitude là où il n'y a que de l'incertitude. C'est de monétiser sa prétendue maîtrise totale d'un domaine complexe. C'est de transformer en pathologie (syndrome de l'imposteur) ce qui est une expérience existentielle normale (le doute sur ses compétences).

Identifier les dynamiques problématiques

Les dynamiques problématiques sont identifiables par certains critères :

- Négation de la performance de rôle. Prétendre avoir LA solution, LA méthode, LA compétence. Aucun doute, aucune humilité, aucune reconnaissance des limites. On croirait que je parle des courants psychanalytiques... je sais j'avais dit que j'arrêtais la taquinerie.

- Vente de certitude. Dans un monde complexe et incertain, promettre des réponses simples. "Devenez expert IA en 3 jours", "Éliminez votre syndrome de l'imposteur en 10 séances", "Transformez votre entreprise en 6 mois".

- Monétisation de l'incertitude normale. Transformer le doute existentiel en pathologie à soigner, l'adaptation sociale en syndrome, la lucidité sur ses limites en problème à résoudre.

- Multiplication des expertises. Le même "expert" est consultant en IA, coach en développement personnel, formateur en management, conférencier sur la transformation digitale. Cette ubiquité questionne : comment peut-on être expert de tout ?

- Recyclage conceptuel. Reprendre des concepts anciens en les rebaptisant. Le spectacle devient "personal branding", l'aliénation devient "syndrome de l'imposteur", la récupération marchande devient "économie de l'attention".

L'article "Les pseudos experts : qui sont-ils, comment nous enfument-ils" sur Echosciences détaille leurs méthodes : argument d'autorité (citer des diplômes impressionnants mais non vérifiables), généralisation abusive (transformer une étude en vérité universelle), effet de halo (être connu dans un domaine puis s'ériger en expert dans un autre).

Pour une éthique de la lucidité

Face à cette double dynamique (l'IA comme appropriation industrielle et le syndrome de l'imposteur comme marchandise psychologique), nous proposons une éthique de la lucidité :

Premier principe : Assumer le jeu social nécessaire. Oui, nous performons des rôles. Oui, nous faisons semblant dans une certaine mesure. Non, ce n'est pas problématique, c'est de l'intelligence adaptative. La vie sociale requiert que nous endossions des fonctions, des identités professionnelles, des masques contextuels.

Deuxième principe : Maintenir la distance critique. Performer un rôle n'implique pas de s'y identifier totalement. Je peux être un bon directeur tout en sachant que je ne "suis" pas le directeur au sens ontologique. Cette distance intérieure est précisément ce qui protège de l'aliénation.

Troisième principe : Reconnaître les limites de son expertise. Tout expert est expert dans un domaine limité, à un moment donné, dans un contexte spécifique. L'expertise absolue n'existe pas. Celui qui prétend le contraire pose question.

Quatrième principe : Refuser la marchandisation du doute. Le doute sur ses compétences n'est pas une pathologie. L'incertitude existentielle n'est pas un syndrome. La lucidité sur ses limites n'est pas un problème à résoudre. Ce sont des expériences humaines normales qui ne doivent pas être transformées en marchés. La souffrance qu'on s'impose quand on ne doute pas qu'on est nul c'est tout à fait autre chose. J'en ai parlé sur Psychaventure dans Je pense donc je me juge : Autopsie de la critique intérieure.

Cinquième principe : Résister à la récupération spectaculaire. Toute critique peut être récupérée par le spectacle. Même cet article peut devenir spectacle de la critique du spectacle. La vigilance doit être permanente.

Le site Cairn publie "Ne sommes-nous pas, selon vous, victimes de nos représentations du handicap ?". L'article pose une question transposable : ne sommes-nous pas victimes de nos représentations de la performance de rôle ? En transformant le doute normal en pathologie, en faisant du "faire semblant" fonctionnel un problème honteux, nous créons de la souffrance inutile.

Conclusion : L'authenticité est dans l'assumation du jeu

Revenons au titre : "Faire semblant, c'est encore normal ?" Réponse : oui, mille fois oui. Faire semblant consciemment, lucidement, en maintenant la distance critique entre soi et son rôle, c'est être authentiquement humain.

La question ne se pose pas là. Elle est dans le déni de la performance. Elle est chez ceux qui prétendent ne pas jouer de rôle, qui vendent leur expertise absolue, qui transforment l'incertitude normale en pathologie lucrative.

L'IA n'est pas intelligente, elle est un outil d'appropriation industrielle de contenus. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un syndrome, c'est une expérience humaine universelle. Les pseudo-experts ne sont pas experts, ils sont vendeurs d'illusions. Les consultants ne maîtrisent pas tout, ils improvisent comme tout le monde.

La différence ? Certains l'assument et restent lucides. D'autres le cachent et en font commerce.

Nous appelons à une résistance critique sur trois fronts :

Contre l'appropriation industrielle non compensée : exiger la transparence sur les données d'entraînement, défendre les droits des créateurs, refuser l'appropriation du travail créatif humain sans compensation. Les artistes qui signent "Nous ne sommes pas dupes" montrent la voie.

Contre l'industrie de la marchandisation du doute : refuser la pathologisation du doute normal, résister à la marchandisation de nos incertitudes existentielles, questionner les promesses excessives qui vendent des solutions à des non-problèmes.

Pour accepter le jeu social nécessaire : défendre le droit au "faire semblant" lucide, maintenir la distance critique entre être et fonction, reconnaître les limites de toute expertise, assumer l'incertitude comme condition humaine.

Faire semblant consciemment, c'est être authentiquement humain. La vraie question se pose quand on prétend ne pas jouer alors qu'on joue. C'est nier le spectacle tout en en étant l'acteur principal. C'est vendre de la certitude dans un monde d'incertitude. C'est monétiser le doute des autres tout en cachant le sien.

Debord écrivait : "Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes". Aujourd'hui, nous pourrions dire : la performance de rôle n'est pas un syndrome individuel, mais un rapport social entre ceux qui assument lucidement leurs limites et ceux qui les nient pour en faire commerce.

Nous ne sommes plus dupes. Nous savons depuis Debord que tout est spectacle. Nous savons depuis toujours que nous jouons des rôles ; il suffit de se souvenir du théâtre grec antique et de ses masques (prosôpon « visage, masque ») repris par les Romains sous le terme persona, emprunt étrusque associé dès l’Antiquité au verbe per-sonare "faire résonner à travers", d’où notre notion moderne de personnalité. Ce qui est remarquable, c'est l'audace de ceux qui, sachant que nous savons, recommencent quand même. Pour générer des profits, certains n'hésitent pas à tout tenter.

Résistons. Non pas en prétendant échapper au jeu social (impossible), mais en le jouant lucidement. Non pas en niant que nous performons des rôles (mensonge), mais en l'assumant pleinement (vérité). Non pas en soignant notre prétendu syndrome de l'imposteur (marchandisation), mais en revendiquant notre droit au doute (lucidité).

La vraie question commence quand on nie la performance. L'authenticité commence quand on assume le jeu.

L'IA : l'accomplissement technologique de la duperie pour tous

Nous avons évoqué l'IA tout au long de cet article non comme simple phénomène technique, mais comme symptôme et aboutissement d'une dynamique plus profonde : celle de la duperie démocratisée. Car l'IA réalise précisément ce fantasme contemporain : mettre à la portée de n'importe qui la capacité de duper sans effort, de simuler l'expertise, de performer la compétence sans en avoir l'étoffe. Là où avant, il fallait des années pour maîtriser un art, une discipline, un métier — là où le « faire semblant lucide » exigeait au moins un apprentissage du rôle à jouer — aujourd'hui, trois clics suffisent. ChatGPT rédige l'article, MidJourney produit l'illustration, l'algorithme génère la présentation. La duperie devient plug-and-play.

Jacques Lacan distinguait la parole pleine — celle qui engage le sujet, qui révèle quelque chose de lui, qui prend le risque de l'énonciation — et la parole vide — celle qui ne fait que meubler l'espace du langage, qui répète sans s'engager. L'IA générative produit par essence une parole structurellement vide : techniquement correcte, formellement cohérente, mais absolument dépourvue de sujet, d'intention, de responsabilité. C'est la parole sans personne, le discours sans énonciateur. Et voilà précisément ce qui fascine : pouvoir produire du discours qui sonne expert, qui paraît maîtrisant, sans avoir à s'y engager réellement. Les pseudo-experts que nous avons évoqués ont trouvé leur outil parfait : l'IA leur permet de performer l'expertise avec très peu de risque d'être pris en défaut, puisque c'est « l'outil » qui parle et connait, pas eux.

Lacan utilisait aussi le jeu de mots « Les non-dupes errent » (homophone de « Les Noms-du-Père ») pour signifier que ceux qui croient échapper au jeu symbolique, qui refusent la « duperie » des structures sociales, errent précisément parce qu'ils se croient non-dupes. Ils pensent être libres mais sont en réalité perdus dans l'imaginaire, privés des repères structurants. Aujourd'hui, nous assistons à l'inverse : les dupes se multiplient volontairement, car la duperie est devenue rentable, accessible, normalisée. L'IA permet à chacun de devenir imposteur sans même avoir conscience de l'être. Plus besoin de se former, plus besoin de douter : l'algorithme fournit la certitude, la fluidité, l'apparence de maîtrise. Tous experts en 48 heures, tous créateurs sans création, tous penseurs sans pensée.

C'est là que se boucle notre propos : l'imposture réelle, aujourd'hui, c'est de nier que nous sommes tous dans le semblant. Les vrais imposteurs sont ceux qui vendent de la certitude algorithmique en niant qu'elle repose sur du plagiat statistique et de la recombination. Ceux qui monétisent l'angoisse du « syndrome de l'imposteur » tout en performant eux-mêmes un rôle d'expert non-assumé. Ceux qui utilisent l'IA pour simuler la compétence tout en dénonçant les autres d'être des simulateurs. La duplicité, c'est de faire semblant de ne pas faire semblant. L'IA ne fait qu'amplifier et industrialiser cette logique : elle rend la duperie si facile, si accessible, si invisible, qu'elle devient le nouveau standard. Nous voilà dans une société où le semblant devient si parfait techniquement qu'il efface toute distinction entre faire et jouer, entre créer et copier, entre savoir et simuler.

Voilà pourquoi nous avons parlé d'IA : non pour dénoncer un outil, mais pour montrer qu'elle cristallise et démocratise l'imposture collective que nous décrivons. Face à cela, notre appel demeure : assumons lucidement le jeu social nécessaire, mais refusons la duperie déguisée en progrès. Faisons semblant consciemment, jouons nos rôles en connaissance de cause, mais démasquons ceux qui prétendent ne pas jouer tout en vendant le plus grand spectacle de tous.

Pourquoi résister à la duperie généralisée

Mais pourquoi résister, justement ? Pourquoi ne pas simplement se laisser porter par cette symphonie de semblants parfaits ? Parce que la duperie universalisée – celle que l’IA incarne avec une perfection glaciaire – efface progressivement la condition du sujet parlant. Si tout discours peut être produit sans énonciateur, si tout savoir peut être généré sans désir, alors il n’existe plus d’espace symbolique où quelqu’un puisse dire « je ».

La machine ne ment pas, elle trompe sans intention ; c’est pire : elle produit la forme de la vérité sans qu’aucun sujet ne la signe. Et une vérité sans sujet, c’est une phrase vide, un discours creux, ce que Lacan appelait un discours sans parole pleine donc sans responsabilité.

Résister, ce n’est donc pas un romantisme anti-technologique ; c’est un impératif de survie symbolique. Résister à la duperie, c’est préserver l’ordre du langage comme lieu du sujet et de la responsabilité. Sans cela, nous sombrons dans ce que Lacan nommait le discours universitaire : celui du « savoir sans sujet », du pseudo-expert qui parle à la place de, cite à outrance, sans jamais s’impliquer dans son dire. Or, l’IA matérialise justement cette tentation : celle d’un savoir sans désir, d’un langage sans adresse, d’un discours sans risque. Résister, c’est continuer à distinguer la parole du bruit, le sujet du signal.

C’est pourquoi notre appel à la lucidité n’est pas seulement moral, mais anthropologique : si nous ne résistons pas à cette logique d’automatisation du semblant, nous renonçons à la différence entre dire et faire dire, entre jouer consciemment un rôle et être joué par la structure. Résister, c’est enfin rappeler que le semblant n’est pas la duperie : le semblant suppose encore un sujet conscient de son rôle ; la duperie algorithmique, elle, supprime même cette conscience. C’est là tout l’enjeu : protéger la part de jeu – donc de liberté – que seule la lucidité humaine peut encore sauver du grand théâtre machinal.

Bibliographie indicative

Sur la société du spectacle et sa critique :

- Debord Guy, La Société du Spectacle, 1967

- Debord Guy, Commentaires sur la société du spectacle, 1988

- Magazine Frustration, "La société du spectacle, c'est quoi au juste ?"

- IPESUP, "La société du spectacle"

- Jeanzin, "Guy Debord. Le pouvoir de la critique"

Sur les pseudo-experts et l'imposture :

- Echosciences, "Les pseudos experts : qui sont-ils, comment nous enfument-ils"

- Jean Aurélie, "Attention à ces pseudo-experts qui promettent de vous former à l'IA en quelques heures", Le Figaro, 2024

- Dieguez Sebastian, "Un pseudo-expert en vogue peut vite être démasqué", L'Express

- Causeur, "Je ne sais rien mais je dirai tout : ces pseudo-experts que..."

- Libre Media, "Il faut lutter contre l'épidémie de pseudo-experts"

Sur l'IA, le plagiat et la propriété intellectuelle :

- ArXiv, "Exploring Perspectives on the Impact of Artificial Intelligence on the Creativity of Knowledge Work", 2023

- Dupret Lauriane, "L'IA est un grand plagieur : un faux problème ?", Xerfi Canal

- Sénat français, "Intelligence artificielle et plagiat", question parlementaire 2023

- BPI France, "IA, propriété intellectuelle et droits d'auteur : quels enjeux pour les entrepreneurs"

- Village Justice, "La contrefaçon à l'ère de l'intelligence artificielle"

- ACBM Avocats, "Œuvres générées par IA : comment prouver la contrefaçon en droit français"

- Érudit, "L'intelligence artificielle et le plagiat"

- Squid Impact, "IA générative : booster ou risque pour la créativité ?"

Sur le syndrome de l'imposteur :

- Usbek & Rica, "Le syndrome de l'imposteur est-il une imposture ?"

- Pratiques RH, "Syndrome de l'imposteur au travail : quand le doute ronge"

- Vietnam.vn "Syndrome de l'imposteur et intelligence à l'ère de l'IA"

- Portageo, "Le syndrome de l'imposteur chez le consultant"

Sur l'industrie du conseil :

- YouTube, "McKinsey et l'ARNAQUE des cabinets de conseil"

- YouTube, "Cabinets de conseil : l'État sous influence"

- Le Monde, "McKinsey et Macron : le vrai et le faux sur la polémique"

- AFP Factuel, "Emmanuel Macron et les cabinets de conseils : vrais et faux problèmes"

- EDC Online, "Des entreprises au capitalisme, le consulting absorbe-t-il tout ?"

- Concepteurs d'Avenirs, "Les métiers du conseil : entre clichés et réalité"

Sur l'économie de l'attention et la marchandisation :

- Trésor Économie, "L'économie de l'attention à l'ère du numérique"

- Réseau Canopé, "Économies et captation de l'attention - Regards croisés"

- Usbek & Rica, "Anticorps démocratiques : contre l'économie de l'attention"

- Université de Genève, "La marchandisation érode le sens de la communauté"

- ENSSIB, "Les critiques à la marchandisation de l'identité"

- AOC média, "Derrière la promesse de l'open access, la marchandisation renouvelée"

- Prone André, Pour une critique de la marchandisation

- Front Populaire, "Les lectures indispensables pour comprendre la marchandisation du monde"

- Le Plus Important, "Livre Blanc : d'une économie de l'attention à une culture de l'attention"

Sur l'identité, les rôles sociaux et l'aliénation :

- Wikipedia, "Identité (sciences sociales)"

- Wikipedia, "Être humain (philosophie)"

- Wikipedia, "Aliénation sociale"

- Revue européenne de coaching, "L'individu et l'interaction, entre rôle social et identité"

- OpenEdition, "Identité personnelle et logique du social"

- Université de Genève (De Gaulejac Vincent), "Identité"

- Partielles, "Identité sociale : réflexions"

- Espace Éthique Normandie, "Individu, Sujet & Personne"

Sur la résistance artistique et la lucidité collective :

- Change.org Pétition "Artistes : nous n'en sommes plus là !"

- Mediapart, "Nous ne sommes pas dupes ! Entretien avec l'artiste à l'origine de l'appel des 1400"

- Lundi.am "Nous ne sommes toujours pas dupes"

- Europe Solidaire, "Nous ne sommes pas dupes. L'appel des artistes"

- À Contretemps, "Artistes, nous n'en sommes plus là"

Ressources complémentaires :

- Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, "Intelligence artificielle : de quoi parle-t-on ?"

- OpinionAct, "IA : Les 5 débats de l'Intelligence artificielle"

- OpenEdition, "Salariés profanes et experts savants : la légitimité des acteurs"

- Cairn, "Ne sommes-nous pas victimes de nos représentations ?"

- StudySmarter, "Debord Spectacle : Histoire, Analyse"